Le rovine della casa del figlio del “saccheggiatore” di Luang Prabang, Lau Chau Province, Nord Ovest del Vietnam

Le rovine della casa del figlio del “saccheggiatore” di Luang Prabang, Lau Chau Province, Nord Ovest del Vietnam

Per i più empatici la città di Luang Prabang potrebbe risultare una piacevole scoperta. Immergendosi nel loro ascolto, le sue strade svelano campi magnetici seduttori, come se la comunità che le vive sia attraversata da una forza femminea capace di ammaliare il viaggiatore di passaggio. Ad un primo sguardo superficiale ci si accorge immediatamente che si tratta di una città “instagrammabile”, piena di cornici perfette per essere catturate dal “racconto di Me nel mondo” delle reti sociali. Passando in rassegna i vari Youtube, Instagram, WhatsApp, Tik-Tok o Facebook, emerge una componente narcisista dei luoghi che descrive alcuni aspetti delle forze femminee di cui vorrei trattare. In effetti gli abitanti di Luang Prabang trascorrono lunghi momenti della loro giornata lavorativa mantenendo inalterato il paesaggio, cioè a materialmente prendersi cura degli spazi esterni ed interni in modo da ripulire continuamente gli ambienti nel quale si svolge e si teatralizza l'esperienza “social” dei turisti in città. I restauri vintage e le vecchie case coloniali sono immagine di una bellezza che si auto-osserva e si auto-racconta in una narrazione social che posiziona la città in una nicchia del capitalismo post-industriale. Il prodotto che si acquista è un esserci documentato digitalmente tra le sue ordinate e sobriamente colorate strade. Ciò avviene in una regione, il sudest asiatico, in cui il turismo sta rapidamente affermandosi come una delle maggiori industrie, sia da un punto di vista occupazionale, sia per le sue solide connessioni con il settore edilizio.

Vi è poi un'ulteriore stratificazione delle forze femminee che trapassano i luoghi. Questa cura degli spazi è infatti anche cura del “se”, inteso però come corpo. Proliferano a Luang Prabang, come ormai in molti altri luoghi della regione, le cosiddette economie dell'intimità o, appunto, della “cura del se”, per dirla con Foucault. Tra queste, i primi a mostrarsi agli sguardi più frettolosi sono i centri massaggi, che impiegano soprattutto giovani donne. Ma uno sguardo più attento non potrebbe non inserire nella categoria della “cura” anche il “Tempio Buddista”. Qui ad essere ospitati sono giovani uomini. Entrambe le istituzioni sono centrate sull'accoglienza, e, pur vivendo dentro una netta divisione di genere, sembrano assolvere funzionalmente scopi analoghi. Accanto a migliaia di monaci vi sono specularmente migliaia di massagiatrici. Dunque, seppur lungo diverse traiettorie, le due Istituzioni si occupano della pacificazione dei sensi e delle stanchezze esistenziali. Anche storicamente il Tempio buddista ed il centro massaggio furono legati in maniera indissolubile. Il massaggio Thai è quello oggi più riconosciuto ed è recentemente entrato a far parte del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Si narra che naque proprio nei templi buddisti di Bangkok e di Chiang Mai dove si sistematizzò un sapere che proveniva direttamente dal Buddha il quale pare venisse massaggiato da esperte massaggiatrici durante le sue pellegrinazioni. Massaggi “tradizionali” esistono in tutta la regione, dalla Birmania al Vietnam, dalla Cina del sud allla Tailandia. Insieme al tempio buddista i centri massaggi formano un'alleanza del sentire in cui la cura del se riguarda modalità e forme della soggettivazione.

Accade allora che nello spazio pubblico dell'incontro tra visitatori, lavoratori ed abitanti, oltre all'esperienza estetica del paesaggio da contemplare e dentro cui “venire contemplati” o “instagrammati”, vi è un'altrettanto importante dimensione, più intima e soggettiva, nella quale gli imprenditori locali stanno sviluppando servizi rivolti alla produzione di benessere. Vi sono, ad esempio, hotel “consapevoli” e centri messaggi “energetici” nei quali i lavoratori sono educati a creare una profonda capacità empatica con il turista fino, in alcuni casi di eccelenza locale, a produrre un'esperienza di relax totalizzante; dal caffè del mattino alla tisana prima di dormire. Lo sviluppo di questo tipo di servizi è ormai diventato un vero e proprio fattore competitivo, tanto regionale quanto locale e riguarda percorsi di formazione della forza lavoro che deve saper cogliere le sfumatore più nascoste dei desideri dei clienti. L'obiettivo di marketing è sempre quello di vendere un'esperienza di accoglienza irripetibile e/o speciale e, per eccellere in questo compito, alcuni hotel vogliono che i loro lavoratori vivano all'interno dellle strutture alberghiere stesse invece di rientrare nei quartieri dormitorio dove normalmente alloggerebbero. Questa vita in comune obbligatoria o molto consigliata se si intende lavorare nel settore dell'ospitalità avrebbe come scopo proprio l'incorporazione del “servizio totale”, cioè di una comprensione più completa dell'esperienza dell'accoglienza tale da permettere al lavoratore di essere in grado di rispondere alle necessità di cura del turista quasi con uno sguardo.

Tuttavia, per chi come me arriva da culture più marcatamente maciste oltre che patriarcali, in questi campi di forze, potrebbe scorgervi anche dell'altro, come se questa magia delle strade sia anche il prodotto di peculiari organizzazioni politiche e sociali le cui radici affondono in epoche storiche ben precedenti all'incontro coloniale. Cercherò nelle prossime pagine di chiarire meglio questa terza stratificazione delle forze femminee dei luoghi. Mi pare importante descriverle prima di addentrarmi nella “questione etnica laotiana”. Per farlo però mi muoverò in un campo diverso da quelli che ho attraversato fino ad ora. Mi occuperò cioè dello studio dei miti, per come emergono sia nello story telling locale, sia nella produzione artistica e letteraria religiosa. L'obiettivo è quello di mostrare l'esistenza in queste terre di un matriarcato mai completamente sottomesso alle strutture politiche coloniali e neocoloniali. Mostrerò allora come l'uso delle donne come “oggetto diplomatico” ma anche come “oggetto sacrificale” per stabilire alleanze e fondare lignaggi e diritti di proprietà abbia da sempre sostenuto sistemi politici plastici e fortemente adattabili alle diverse condizioni del mondo. Di qui osserverò l'attuale divenire-queer della leadership cittadina come una continuità storica e come una una modalità politica della città che risponde, ieri come oggi, alla paura atavica dell'ennesima apocalisse culturale, come forse la definirebbe De Martino: la paura di una invasione etica quanto materiale che secondo alcuni sta minacciando l'identità di Luang Prabang e del Laos più in generale.

Buddha femmineo in posizione imperturbabile della scuola di Luang Prabang, Museo del Wat Ho Phra Keo, Vientiane, Laos

Buddha femmineo in posizione imperturbabile della scuola di Luang Prabang, Museo del Wat Ho Phra Keo, Vientiane, Laos

I Sistemi Galattici

Quando il primo esploratore francese arrivò nell'odierno Laos passò dall'altopiano del Korat, nel nord della Tailandia, con due elefanti e una piccola carovana che gli erano stati messi a disposizione dal vice Re della stessa regione. Con se aveva una lettera lasciapassare che doveva mostrare ai diversi capi clan laotiani. Inoltre, gli erano stati dati dei tamburi con i quali avrebbe dovuto annunciare il suo arrivo prima di entrare nei villaggi per essere sicuro di venire accolto ed ospitato. Nel 1846, Henry Mohout, che per molti europei è ancora lo “scopritore” dei templi di Agkor, attraversò per la prima volta il Mekong probablimente senza sapere che venti anni prima del suo arrivo, la città che si estendeva lungo le terre che calpestava, oltre l'altopiano del Korat e del Mekong, Vientiane, era stata rasa al suolo dall'esercito del Siam, cioè anche dallo stesso Vicere che gli aveva dato quel lasciapassare. Nei suoi diari Mohout descrive la sopresa con cui osservava tutti i “primitivi” che si mettevano docilmente in fila all'odire i suoni regali del Siam ed i capi clan che si prostravano dinnanzi a lui dopo aver ricevuto la missiva del vice re del Korat. In poche settimane riuscì a risalire il grande fiume fino a scoprire una città, Luang Prabang, della quale probabilmente si innamorò, ma dove trovò, poco tempo dopo, la morte a causa del morso di una zanzara.

Dopo di lui, altri esploratori francesi arrivarono a Luang Prabang e ne descrissero l'affascinante bellezza. Tra tutti, il principale fu certamente colui che poi ne divenne il Vice-Console, Auguste Pavie. Nei sui diari descrisse l'ingresso in città come se si trovasse da qualche parte sul lago di Como o su quello di Costanza. E già si immaginava di abbellire il paesaggio con qualche villa “francese” qui e là. Occorsero 10 giorni a Pavie per incontrare il Re in un incontro ufficiale. Per l'occasione fu allestita una porta di legni e bambù sotto la quale fu fatto passare dopo aver trascorso le precedenti giornate “fuori” dalla città. Alloggiò in una casa sulla riva destra del Mekong, opposta alla città dove i re avevano le loro terre per cacciare e dove dalla prima metà del 1800 andavano anche a meditare. Gli furono date delle guide locali che si presero cura di lui mostrandogli i villaggi intorno senza mai lasciarlo avvicinare al centro. Fu condotto anche in visita alla tomba del suo predecessore, sulla curvatura di un affluente del Mekong, che all'epoca era raggiungibile solo in barca. Nei suoi diari, Pavie non sembra consapevole di tutte le implicazioni rituali del suo arrivo in città. Tuttavia l'accoglienza che ricevette rappresentava molto probabilmente un classico rito di purificazione/passaggio che culminò con una funzione di fronte a tutta la popolazione, in uno spazio pubblico, allestito sulla strada principale della città, proprio accanto all'abitazione del Re.

In quel momento, certamente, ne il Re Oun Kham, ne Pavie, sapevano che dopo circa 20 anni, quel tipo di incontri “diplomatici” si sarebbero adeguati alle regole “internazionali” e sarebbero avvenuti privatamente, nella sala del trono del Palazzo Reale, pensato da architetti francesi all'inizio del 1900. L'edificio fu il primo di questo tipo nella storia della città ma anche di tutta la regione del medio Mekong. Mai prima di allora una struttura architettonica civile aveva superato per imponenza ed “eternità” i templi della città. L'edificio si innalzava verso il cielo come facevano le residenze imperiali di Hue in Vietnam o della Città Proibita di Pechino o le residenze dei Re del Siam. Ma nel Regno del Milione di Elefanti, il Re non assolveva a questa funzione cosmologica. Il Re di Luang Prabang che pur cercava di mostrarsi come Indra (Dio) e come Bodhisatva (futuro Buddha) conviveva con altri poteri locali e regionali che non permisero alla sua Istituzione di teocratizzarsi e di indianizzarsi in forma compiuta. La stupa che fu costruita sul tetto del palazzo proprio sopra la postazione del trono e che innalzava idealmente il Re di Luang Prabang verso il cielo, era una decorazione religiosa che mai era stata utlizzata per l'abitazione di una persona, pur così importante, come il Re di Luang Prabang. Questo ed altri elementi architettonici furono introdotti dai francesi e segnarono una rottura con il passato dei sistemi politici del Mekong centrale. Certo, i Re di Luang Prabang furono da sempre impegnati nella creazione di monasteri che potessero innalzare il loro status verso la divinità. Ma tale aspirazione era rivolta primariamente ad un riconoscimento locale dove i re competevevano con altri potentati e clan. Altre importanti famiglie dell’odierno Laos, come ad esempio il Re di Xiengkhuan (della Piana delle Giare) che attraversava altrettanto importanti processi di costruzione di un “buddismo di Stato”, non riconobbero il nuovo “potere sovrano” del Re di Luang Prabang. Nei suoi diari, Pavie non è cosciente di queste implicazioni e probabilmente gli amministratori coloniali non si preoccuparano mai di comprenderle fino in fondo. Non menziona però nemmeno se durante la fase di “pulizia” in cui fu mantenuto, gli fu permesso di fumare oppio e di avere dame di compagnia cui di solito erano invitati gli ospiti più importanti. Le donne di Luang Prabang assolvevano infatti a molteplici funzioni vitali per il regno e determinavano la stessa capacità di potere del Re.

Lo scambio di “vergini” fu alla base di alleanze tra villaggi praticamente da quando si racconta la storia locale. I miti fondativi che ho ascoltato intorno alla città coincidono quasi tutti in un dettaglio. Per poter occupare legittimamente terre, i capi dovevano dare in pegno una loro figlia, oppure in altre versioni, la donna più bella del villaggio, al Re di Luang Prabang. Alla base dell'alleanza che si proponeva vi era cioè un “diritto di proprietà” maturato con il sacrificio/dono di una donna. L'alleanza sanciva anche l'accettazione di una forza superiore e alla quale si chiedeva protezione. Alcuni testi scritti negli anni 70 che indagano i culti animisti della regione del Mekong centrale menzionano una terza modalità fondativa di un agglomerato urbano: il sacrificio di una donna incinta, però non al Re ma agli Dei (si legga al riguardo Condominas). Questo terzo caso presenta più di un elemento di interesse poichè potrebbe testimoniare l’esitenza di centri urbani organizzati intorno a un matriarcato. Il sacrificio/dono produceva uno spirito imperituro, chiamato Phi, che rimaneva per sempre legato ai luoghi in cui avveniva il sacrificio. Seppur in forme diverse, tale culto permane ancora oggi. Il Phi, cioè, possiede una caratteristica fondamentale; è immanente ai luoghi e non avendo una natura etica, buona o cattiva, eventuali riti di “bonificazione-pulitura” da parte di sciamani, esorcisti e maghi non producono una sua scomparsa o un suo cambiamento di forma. “La dimenticanza” di quel Phi non ha quindi effetti concreti. Il suo ricordo però aiuta a mantenere i luoghi in pace e in equilibrio. In altre parole, il Phi di un luogo assomiglia ad una memoria condivisa del passato mitico dei territori. La sua interpretazione, come la sua dimenticanza, sono certamente un fatto politico. Un pò come sta capitando a me che ne riscrivo, gli abitanti, a un certo punto della loro vita, semplicemente “sanno che lì c'è un Phi” e agiscono di conseguenza, portando doni oppure evitando quei luoghi. Secondo i credenti buddisti i Phi sono parte di un mondo scaramantico in cui gli eventi possono essere influenzati da poteri occulti di ogni tipo. Eppure una delle maggiori peculiarità del Buddismo di Luang Prabang è proprio la loro persistenza nelle pratiche religiose quotidiane della popolazione (per una trattazione più accurata del tema si legga Holt). Ciò che però risulta molto interessante per i fini di questo scritto è che alcuni miti fondativi dei maggiori centri urbani della regione avevano spiriti tutelari femminei, come fossero reminiscenze ancestrali di un matriarcato originario sul quale si ordinava la vita tra i villaggi prima di essere sostituito dal patriarcato regale.

Chao Mae Simuang, culto dello spirito tutelare femmineo nel Wat Simuang, Vientiane, Laos

Chao Mae Simuang, culto dello spirito tutelare femmineo nel Wat Simuang, Vientiane, Laos

Nel regno del Lan Xhang diversi editti vietarono espressamente il culto dei Phi e diedero inizio a campagne per la loro cancellazione e sostituzione che includevano la costruzione di altari e templi buddisti sopra i luoghi dove i Phi erano ricordati. E’ importante sottolineare tuttavia che spesso il culto di un Phi era associato a leader carismatici di vario tipo che in diverse fasi storiche potevano aspirare a sostituire o competere con la famiglia reale. Intorno ai Phi potevano sorgere gruppi che condividevano un insieme di riti e culti che davano origine a miti totemici e clan ancestrali spesso in conflitto o in competizione con quelli celebrati invece dalla famiglia reale. Si trattava di vere e proprie battaglie cosmologiche combattute a suon di rituali e di credenze che, quando non venivano assorbite dal Buddismo, potevano sfociare anche in ribellioni e rivolte. Negli studi antropologici regionali esiste una categoria politica specifica, quella del “Big Man”, che descrive organizzazioni gerarchizzate intorno a queste figure apicali, spesso parallele o intrecciate a quelle più formali del Re buddista. Al loro apice vi erano tendenzialmente uomini che oltre a ricchezze si dice possedessero capacità curative e per questo erano “uomini di potere”. Nella storia locale molti di questi leader “carismatici” finirono col sostenere ed organizzare ribellioni che pur sporadiche rappresentano, ad oggi, gli unici momenti conosciuti di opposizione pubblica di massa al potere politico delle comunità dei Lao. I processi di indianizzazione del Re erano quindi rivolti primariamente ad ordinare questi culti minori e ad assoggettarli ad una religione che invece doveva essere considerata vera e giusta, il buddismo appunto, e per questo il Re doveva incarnarne tutti gli insegnamenti etici. Tuttavia per lunghi periodi storici il Buddismo fu la religione “nobiliare” che distingueva la famiglia reale dal resto del popolo che invece mischiava animismo e buddismo.

In questa conflittualità cosmologica vi è probabilmente nascosta la sostituzione del matriarcato originario di cui, ancora oggi, permangono tracce nei sistemi ereditari dei villaggi Lao. Ad un patriarcato carismatico si aggiunse per poi imporsi un sistema di leggi karmiche buddiste che trovavano compimento nel Re indianizzato. Ma come scritto in precedenza a Luang Prabang questa assimilazione non fu mai completa anzi fu la Colonia francese a tentare di completarne il processo per evidenti ragioni di controllo dei territori. Ciò che invece certamente accadde fu che nel passaggio tra matriarcato a patriarcato, la donna da centro focale della struttura organizzativa, assunse un valore tanto economico e di scambio quanto simbolico. Il Re di Luang Prabang, per essere “Re”, doveva possederne molte e dovevano provenire da tutti i regni e da tutti i maggiori casati della regione: le accumulava e le scambiava. Quando Pavie arrivò a Luang Prabang scrisse che il Re Oun Kham aveva almeno 60 concubine da cui aveva avuto un numero difficilmente quantificabile di figli e di figlie e che vivevano tutti in quella che oggi è chiamata la “Penisola Unesco”. Possedere donne non era però solo una misura della capacità di potere. Il Re di Luang Prabang svolgeva anche un'importante funzione riproduttiva. Doveva garantire l'eterna sopravvivenza del suo popolo in una regione che spesso aveva conosciuto l'annichilimento di villaggi e città. Rappresentava cioè la prosecuzione di una genealogia mitica che alcune leggende totemiche facevano risalire a Khoun Boulom, al fondatore di un regno leggendario che metteva assieme tutta la regione che dal fiume Rosso e il Dai Viet, arrivava fino all’Irrawaddy e a Pegu passando per il Mekong centrale. Nei fatti il Re era quindi il padre fondatore di una città-villaggio di poco più di 3000 abitanti che tra loro erano prima di tutto dei consaguinei. Per questo la città UNESCO era popolata da una stirpe “regale”, i Lao appunto, dove la parola Lao non definiva una qualche omogenieità sanguigna o “etnica”. Stabiliva invece una relazione dinastica e regale per la quale tutti gli abitanti di Luang Prabang erano legati al primo leader totemico, Khoun Boulom, di cui il Re proseguiva le gesta.

Un aspetto importante di questi racconti è che la prima “Regina” non era mai di Luang Prabang. Era invece la sposa ricevuta in dono dal Re da parte della famiglia reale più importante in un dato momento storico. Così, ad esempio, il primo Re del Lan Xhang, Fa Ngum, ebbe come prima regina una principessa Khmer nata e cresciuta ad Angkor. Ma insieme a lei, vi erano donne che provenivano da Chiang Mai, da Chiang Rai, da Sukhotai, dal Dai Viet, da Pegu etc. oltre che dalle altre regioni e villaggi dell'odierno Laos. Il fatto che le donne del Re provenissero da tutto “il mondo” è un elemento caratteristico delle strutture politiche di queste terre e ripreso in diversi miti anche religiosi. La storia della penultima incarnazione del Buddha prima di diventare “illuminato”, scolpita sulla facciata di uno dei templi più importanti di Luang Prabang, il Wat Mai, racconta di un momento culmine in cui il principe Vissanthara si libera per sempre di ogni possesso diventando finalmente “popolo” solo dopo aver regalato la moglie e i figli ad un mercante. Ci troviamo in territori in cui il traffico di persone è da secoli una delle maggiori attività economiche. L'esercito del Siam era tra i massimi razziatori di queste terre e a Phon Phen c'era il magggiore mercato di schiavi della regione. Per questo l’atto di dispossessione più alto possibile per un Re era proprio il donare la propria dinastia ad un mercante. Specularmente sulle pareti del Wat Sisaket a Vientiane, costruito nella seconda decade del 1800, è dipinta la storia del Buddha Balasankaya, cioè, del mitico fondatore di una città il cui esercito era composto di 30.000 monaci (ex guerrieri) e di 94.000 donne, tutte spose del Buddha.

Il Balansakaya non è esattamente un Jataka, eppure afferma di raccontare una vita precedente del Buddha. Diciamo che è una “tipologia di Jataka” che fa parte di tradizioni letterarie buddiste molto locali. Una copia del manoscritto è stata ritrovata nella zona intorno a Chiang Mai, nel nord della Tailandia, e la sua decifrazione è diventata quasi una spy story negli ambienti dell'archeologia laotiana. A divulgarne il contenuto è stato infatti un testo in edizione limitatissima prodotto durante l'ultimo restauro del Wat Sisaket. Il testo non si limita a descrivere le questioni tecniche del restauro ma pubblica per la prima volta i risultati di un lavoro di alcuni anni portato avanti dall'EFEO di Vientiane. Tale divulgazione è però avvenuta senza il loro consenso e sulla base di dati trafugati. Sta di fatto che la storia del Buddha Balasankya non è utilizzata dai monaci durante i loro studi. Per questo non è un Jataka. Nelle bibioteche dei templi non lo si può leggere e nessuna delle edizioni in inglese e francese dei Jataka disponibili oggi la menzionano. Sembra invece parte di una tradizione buddista molto locale emanazione di qualche scuola di Chiang Mai. Per capire quindi le dimensioni cui ci riferiamo, diciamo che il testo potrebbe appartenere ad una vera e propria setta buddista che per alcuni anni diverrà il “Buddismo del Regno del Lan Xang”. E’ possibile affermarlo perchè la storia del suo Buddha era stata rappresentata nel sim del tempio più importante fatto costruire dal Re di Vientiane e di Luang Prabang, Chao Anhouvong, quando il Regno del Lan Xhang era un protettorato dell'Impero del Siam. Probabilmente, la sua realizzazione cercava di sancire un’autonomia cosmica dal buddismo del Siam e riaffermare contestualmente un buddismo locale non sottoposto a quello di Bangkok. Ciò che è ora importante sottolineare è che il dipinto racconta la storia di un regno mitico di oltre due mila anni che visse in una condizione di pace mentre tutto intorno vi erano guerre e lotte di potere. Ciò avvenne grazie al volere degli dei ma soprattutto attraverso un'arte diplomatica sottile, alla cui base vi erano “il buddismo del Regno” o meglio, il Re-Buddha, le relazioni di parentela e lo scambio di donne.

In effetti, queste zone centrali del Mekong erano caratterizzate da una debolezza strutturale che a lungo ha affascinato gli storici. Il Mekong, pur via di comunicazione essenziale, non è mai stato completamente navigabile a causa delle cascate di Khone Phapheng, oggi tra il Laos del sud e la Cambogia. Per questa ragione, la regione del Mekong centrale rimase per certi versi isolata. Soprattutto le tecnologie belliche che rendevano le zone costiere più avvezze alle guerre ed alla guerre di conquista arrivavano da queste parti con ritardo. La sopravvivenza delle forme di governo locali dipendeva quindi oltre che da aspetti più propriamente economici e commerciali, come l'andamento delle stagioni agricole e la capacità di sviluppare prodotti manufatti di un qualche interesse, dallo sviluppo di una sofisticata forma di soft power. Per distinguere le categorie politiche di questa regione da quelle europee, viene utilizzata spesso l'espressione di “sistemi galattici” (per maggiori dettagli si legga Tambiah). Si definiscono così regni e stati che non esercitavano un potere sovrano su territori specifici, ma operavano all’interno di un sistema relazionale nel quale oltre al pagamento di tributi e alleanze militari, si mantenevano rapporti religiosi e di parentela. In questo modo ogni centro urbano rappresentava una forza gravitazionale intorno alla quale si producevano fenomeni di urbanizzazione e di omologazione culturale. Oltre un raggio di 70 chilometri circa, l'influenza esercitata dal centro cambiava di forma e riguardava un mondo simbolico tra la mitologia e la religione, più o meno credibile in base alle diverse epoche storiche. Dunque, alleanze e trattati per essere validati avevano bisogno di un intricato scambio diplomatico basato su credenze, su Re che parevano Buddha e su donne da offrire in dono.

Presi assieme gli elementi organizzativi delineati generavano un sistema politico plastico che più che elaborare strutture che ne garantissero l'eternità (oltre alla filiazione) trovava modalità per adattarsi continuamente ai cambiamenti che avvenivano. Ciò accadeva sulla base di una ben compresa debolezza stutturale che impediva agli abitanti del Lan Xang di anche solo immaginare imponenti operazioni militari di conquista e di saccheggio. Almeno fino all'arrivo della Colonia francese prima e delle forze paramilitari americane poi, la città di Luang Prabang e quella di Vientiane furono sempre saccheggiate e distrutte e poco si sa di loro spedizioni militari di successo che non riguardassero territori molto vicini. Tuttavia, le difficoltà logistiche prodotte da comunicazioni e trasporti estremanente lenti non rendevano gli eserciti stranieri delle forze di occupazione permanente. Il mito/incubo dell'invasione dello straniero che da sempre rappresenta l'esperienza traumatica per eccellenza di queste aree geopolitiche del mondo, a Luang Prabang ebbe storicamente la forma di saccheggi, di occupazioni improvvise, risolte quasi sempre con scambi di doni, statue e di donne come di schiavi. Gli eventi certamente riducevano il potere del Re ma non lo cacellavano. In parte queste terre confermerebbero allora quello che Leach descriveva negli stati Kachin della Birmania, in cui le locali organizzazioni sociali apparivano oscillare in continuazione tra forme politiche autoritarie e forme di partecipazione più aperte ed accoglienti. Ciò avveniva anche in breve tempo, come se le popolazioni avessero appreso l'arte di adattarsi agli incontri, ai raccolti e alla buona sorte. Gli adattamenti però non facevano mai scomparire elementi di profondi localismi. Come nel caso del Jataka “apocrifo”, i localismi per brevi periodi storici potevano addirittura farsi “religioni ufficiali dei Lao”, oppure essere mantenuti nella forma di spiriti dei luoghi, i Phi e conservati da qualche casato che avrebbe mantenuto sotterraneamente il proprio potere carismatico. Quindi, reminescenze e rimembranze sopravvivevano sempre sia ad editti reali che le vietavano, sia a saccheggi improvvisi o conquiste di alcuni anni, sia al costante lavoro di cancellazione messo in moto tanto dalla diffusione del Buddismo Theravada “ufficiale” quanto dall'arrivo della modernità.

L'incontro Coloniale

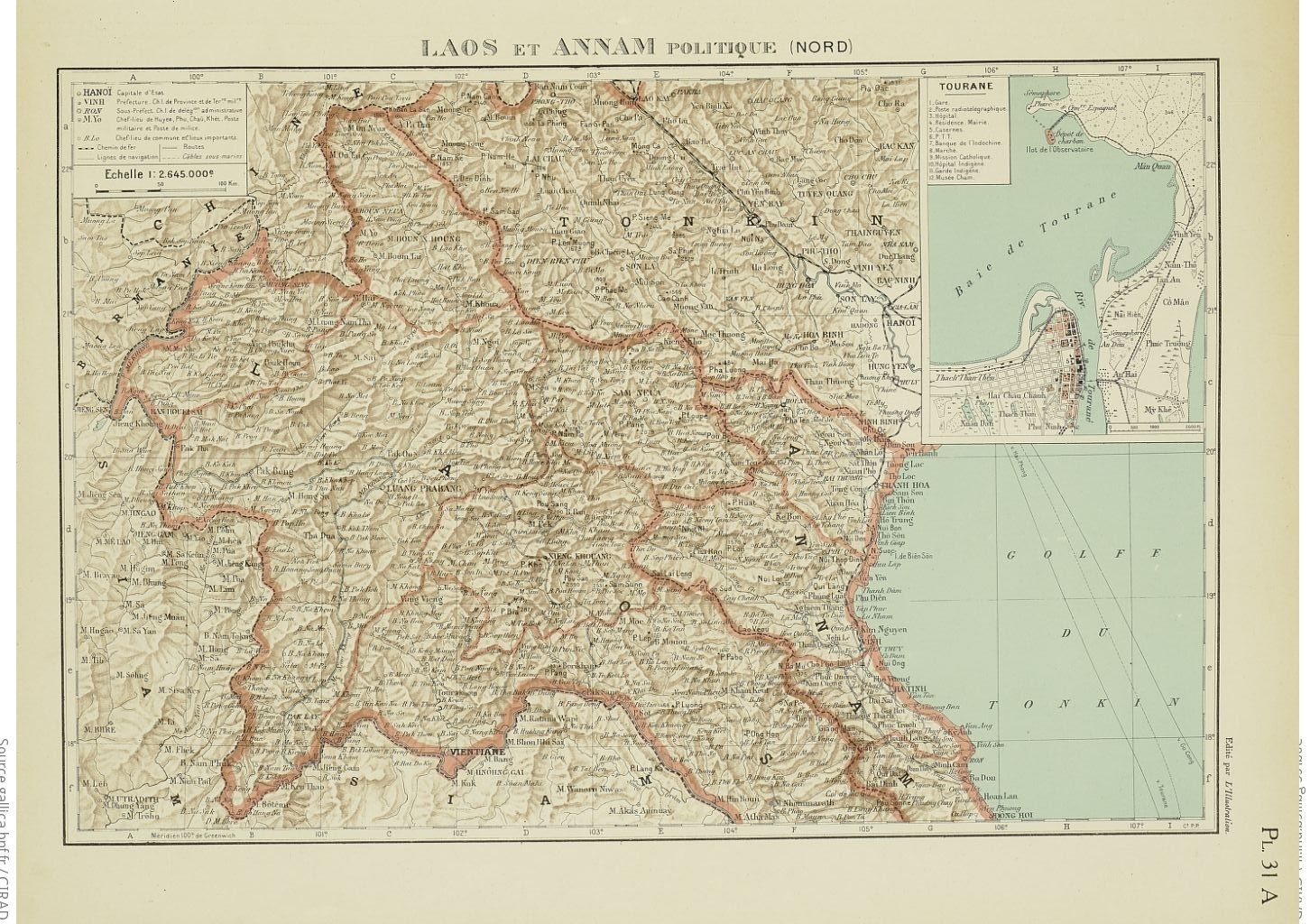

Cartina politica di Laos e Vietnam del nord degli anni 30

Cartina politica di Laos e Vietnam del nord degli anni 30

Insomma, Luang Prabang era governata in forme decisamente peculiari e in qualche modo queste stranezze le permisero di diventare un centro regionale di media importanza, riconosciuto ovunque. Tuttavia la storiografia coloniale pose al centro delle sue indagini non la plasticità dei sistemi politici locali ma l'inerente debolezza militare e burocratica dei regni del Mekong centrale. Le strutture politico amministrative incontrate erano per lo più descritte come il risultato di processi di imitazione ed assimilazione (per maggiori dettagli si legga Lieberman). Ogni spinta innovativa, tanto economico-culturale, quanto politica ed organizzativa, era considerata marginale e comunque instabile. La sostanziale oralità delle popolazioni e il loro scarso ricorso a sofisticati sistemi di raccolta di informazioni che proteggessero gli archivi di Stato da fatalità naturali quanto da saccheggi, contribuì certamente a confermare questa generale atmosfera intellettuale e, come in molte altre parti del mondo, l'assenza di una storia scritta autoctona sembrò confermare l'esistenza di sistemi politici frammentari ed incapaci di costruire una coerente e duratura immagine di se stessi (si legga al riguardo Lorillard). L'Indocina, il nome che fu dato dal governo francese ai protettorati che aveva conquistato negli attuali Laos, Cambogia e Vietnam alla fine del 1800, rappresenta bene questa idea “colonialista”, di luogo “debole”, definibile nell'incontro di culture millenarie, la Cina e l'India, ma senza una propria capacità di influenzare le traiettore politiche e commerciali dell'epoca.

L'arrivo dei francesi in Laos sembra inoltre paradigmatico di una visione salvifica della Colonia. Nei testi di quegli anni si può leggere, ad esempio, che la “Colonia” aveva pacificato terre altrimenti segnate da caos e faide, che spesso arrivavano fino al completo annientamento degli avversari politici; oppure che “l'uomo bianco”, il “falang”, aveva riportato sicurezza in città che venivano periodicamente saccheggiate da bande di razziatori e banditi; o ancora che aveva costruito e perfezionato le vie di comunicazione e permesso una rinnovata crescita dei commerci. La “Colonia”, in altre parole, “portò pace e benessere” ma così facendo, essenzialmente, ridusse la varietà delle entità politiche che esistevano lungo i principali fiumi della regione, sottoponendole ad un ordine ben definito e gerarchizzato, al cui apice vi erano le strutture burocratico-militari e le imprese commerciali gestite generalmente da uno sparuto gruppo di falang. Il racconto dell'incontro che legherà in maniera indissolubile la famiglia reale di Luang Prabang al governo francese descrive in maniera quasi paradigmatica questa atmosfera intellettuale.

Il vice console, Auguste Pavie, nella storiografia coloniale avrebbe avuto infatti un ruolo essenziale nel salvare il Re Ounkam, nel 1887, da una “banda di cinesi razziatori”, che portavano il nome dell'esercito delle “Bandiere Nere” e al cui comando, sedeva “un signore della guerra cinese”, Deo Van Tri. Seguendo dunque la narrazione coloniale, la banda entrò a Luang Prabang distruggendo gran parte delle strutture architettoniche della città ma il Re fu salvato da una barca che era stata preparata per lui proprio da Pavie per portarlo in una città più a sud, a Paklay, sempre sul Mekong ma ad oltre 200 km. A seguito di questo atto eroico, ai francesi fu concesso di sostituirsi al regno del Siam come “protettori” del regno di Luang Prabang e, anche se il nuovo protettorato non venne riconosciuto da altri regni laotiani, soprattutto dal Regno del Xiengkhuan, almeno fino alla fine degli anni 30, i francesi costituirono una nuova nazione sottoposta alla famiglia reale di Luang Prabang, cioè dei loro alleati più fedeli.

Studi più recenti [si veda qui e qui) hanno invece mostrato che potrebbero esserci altre prospettive di quegli eventi. Nella storiografia laotiana, l'epoca di anarchia e banditismo che incontrarono i francesi è genericamente chiamata come le “Ho Wars”, cioè una serie di rivolte, guerre civili e saccheggi che si generarono nel nord del paese in seguito a processi migratori di vasta portata avvenuti in Cina nella seconda metà del 1800. Riguardano quindi un generale Altro, gli Ho appunto, che erano popolazioni di origini cinesi ma con storie e provenienze molto diverse tra loro. Per questo con il termine “Ho Wars” si tende a rappresentare, del punto di vista “laotiano”, una serie di profondi sconvolgimenti economici e demografici che si misero in moto in Cina e che furono dovuti sia all'incontro coloniale (la diffusione del cristianesimo ed i commerci con Inghilterra e Francia), sia alle locali ribellioni contro le burocrazie imperiali Quing . Negli stati del sud e del sud'est della Cina, nel giro di un trentennio, dal 1839 al 1873, morirono oltre 30 milioni di persone. Tale numero, comunque sottostimato, è calcolato sommando i morti nelle due guerre dell'oppio contro l'Inghilterra (1839-42 e 1856-60), la ribellione Taiping (1849-61), la guerra tra i clan Punti ed Hakka (1855-68) e la ribellione Panthay (1856-1873). L'impatto che questi eventi ebbero sulle regioni dell'entroterra e sulle montagne del Vietnam e del Laos è ancora scarsamente studiato. Per questa ragione, il saccheggio di Luang Prabang del 1887 è stato considerato come un prodotto periferico di mutazioni più vaste. La narrazione coloniale lo considerò una semplice manifestazione di banditismo collegata all'epoca di “anarchia”, cioè alle Ho Wars, che precedette l'arrivo dei francesi. In verità la storia era decisamente più complessa.

Quello che sappiamo oggi sul saccheggio di Luang Prabang è che, nel 1887, la Banda delle Bandiere Nere non esisteva più da almeno un quinquennio, e secondo alcuni storici era impossibile considerarli una banda, piuttosto erano ormai diventati un corpo militare dell'esercito imperiale vietnamita. La fusione definitiva con l'esercito ufficiale avvenne durante la guerra di conquista della Baia di Tonkin da parte dei francesi (1884-85) ma già da tempo era impegnata per conto dell'amministrazione imperiale a gestire diversi territori intorno al fiume Rosso, quindi sulla strada fluviale che collegava la Cina ad Hanoi. In seguito alla sconfitta vietnamita il suo capitano, Liu Yungfu, insieme agli altri membri della Banda si dispersero. Alcuni di loro si rifugiarono sulle montagne del nordovest del Vietnam e questo potrebbe aver tratto in inganno Pavie e con lui un'intera generazione di storici francesi. A confondere Pavie fu probabilmente la guardia del corpo personale di Deo Van Tri, che era in effetti composta da soldati dell'etnia Zhuang, alcuni dei quali provenivano proprio dal corpo militare vietnamita e, in un tempo relativamente lontano, avevano fatto parte delle “Bandiere Nere”.

E' interessante notare che prima di combattere contro i francesi, la banda aveva fatto parte del variegato esercito dei Taiping, cioè di un esercito messianico evangelico, che si era ribellato alla dinastia Quing e che, in poco tempo, era riuscito a mettere insieme un vasto mondo di attori armati che non appartenevano all'esercito imperiale cinese. Il suo comandante supremo, Hong Xiuquan, dopo aver studiato con missionari inglesi, era giunto a considerarsi una sorta di reincarnazione cinese di Gesù Cristo. I comandanti militari si riunivano in assemblee di preghiera insieme a lui durante le quali parlavano con Dio e definivano le strategie militari da seguire. Il loro obiettivo, oltre alla liberazione dalla dinastia Quing, era quello di creare il “Regno del Cielo” in Cina. La nozione di “Regno del Cielo” è di estrema importanza per comprendere i movimenti messianici militari dell'Asia del sud che accompagneranno la costruzione coloniale nella regione. Ma ne scriverò meglio in seguito. Per ora, basti qui dire che la sconfitta della ribellione dei Taiping insieme alla morte di milioni di persone generò movimenti migratori su vasta scala e pressioni sull'organizzazione delle terre senza precedenti. Ciò avvenne mentre la liberalizzazione della produzione di oppio imposta dagli inglesi generò un'altrettanto sconosciuta, prima di allora, conversione produttiva dei campi agricoli alla coltura del papavero. Nel giro di pochi anni, il papavero e il suo derivato, l'oppio, divennero di gran lunga la maggiore produzione di tutto il sud della Cina. Ovviamente anche i territori al confine come il Vietnam e il Laos furono condizionati da questa rapida trasformazione ed è dunque evidente che la macro categoria delle “Ho Wars” è ancora in attesa di essere compresa meglio nella storiografia regionale.

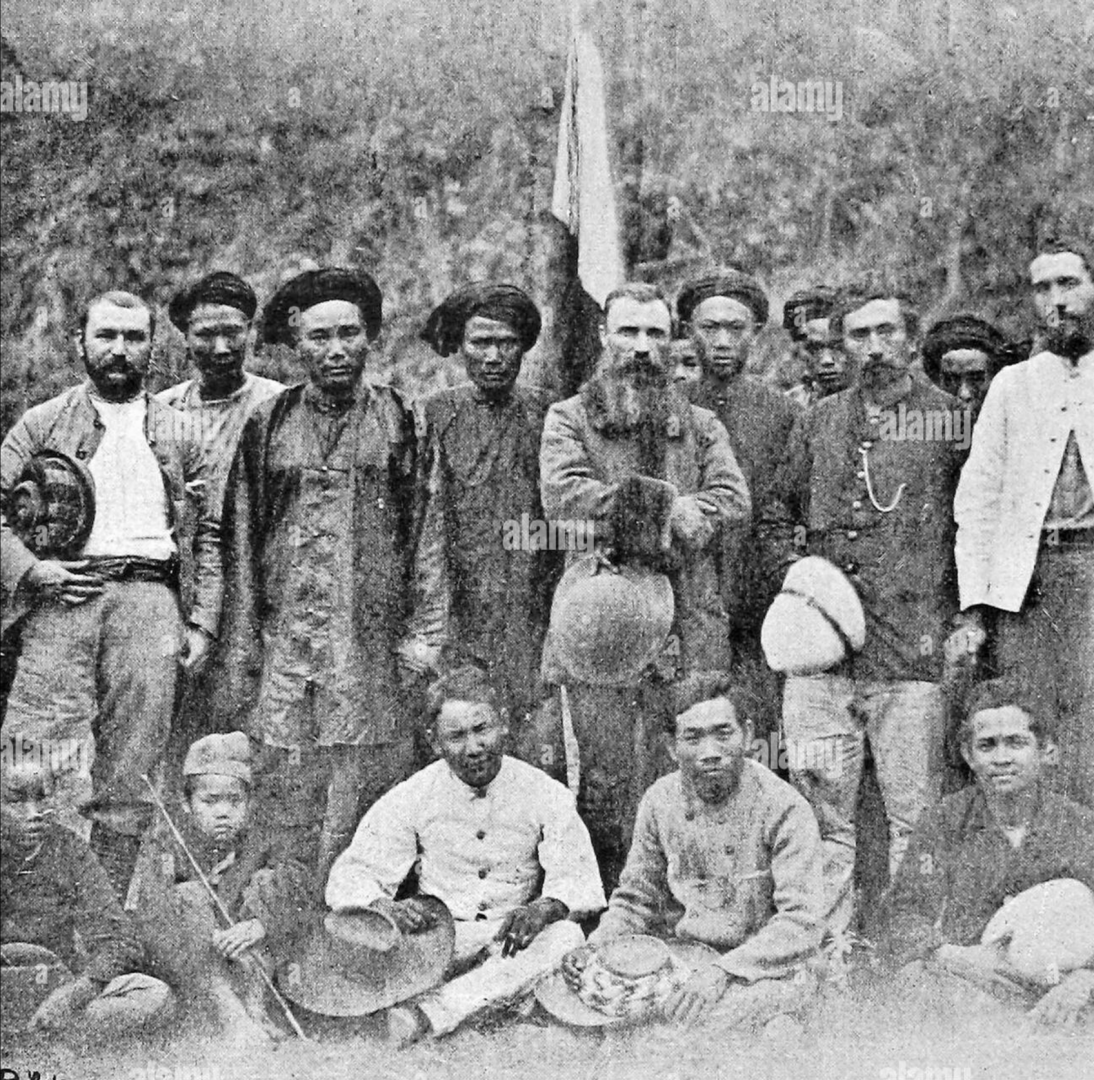

Nella foto si vedono Deo Van Tri accanto ad Auguste Pavie e la scorta Zhuang

Nella foto si vedono Deo Van Tri accanto ad Auguste Pavie e la scorta Zhuang

Tornando invece al saccheggio di Luang Prabang, dopo aver chiarito la natura militare e non banditesca della spedizione che colpì la città, è importante ora ridefinere anche la narrazione sul “signore della guerra cinese”. Deo Van Tri, pur avendo discendenti cinesi poichè il padre era un mercante cinese che aveva sposato una principessa Tai Dam, era lui stesso nato ad Hanoi ed era considerato in quell'epoca un Re Tai Dam. Certamente quindi non era un signore della guerra cinese. Inoltre il suo ruolo politico fu, fin da subito, di fondamentale importanza per la colonia francese. L'amicizia tra Deo Van Tri e Pavie, documentata ad esempio da recente lavoro di Le Founnier, è probabilmente una delle più strette maturate dal vice console di Luang Prabang durante la spedizioine coloniale in “Indocina”. Il clan Deo sarà così importante per la colonia Francese proprio grazie alla sua capacità di controllare il traffico di oppio nella regione. Quando nel 1954 i francesi furono scacciati dal Vietnam, il figlio di Deo Van Tri, Deo Van Long, sarà trasferito insieme a tutta la sua famiglia in Francia, a Marsiglia, dove ancora oggi vivono i suoi discendenti.

Questa particolare intimità tra il clan Deo ed alcuni emissari della colonia fece però storcere il naso a più d'uno a Luang Prabang, in particolare, al suo Vicere, Phetsharat, il quale in diversi memoriali scritti da lui stesso negli anni '40 e sulla base di testimonianze dirette di persone che assistettero agli eventi del 1887, mise in discussione il ruolo di Pavie nel saccheggio di Luang Prabang. A suo parere Pavie salvò il Re non perchè era informato dei fatti, ma perchè, in qualche modo, era stato lui stesso a crearne le condizioni. Per evitare di complicare ulterioremente la storia basti qui dire che prima del saccheggio di Luang Prabang, l'esercito del Siam aveva inziato un'operazione militare su vasta scala, coadiuvata dagli inglesi. L'obiettivo era il consolidamento del controllo del Mekong centrale e di alcuni suoi affluenti principali come il Nam Ou, per poter gestire meglio la distribuzione di oppio e insieme creare una zona cuiscinetto oltre la quale le migrazioni di quegli anni non dovevano spingersi. Luang Prabang fu utilizzata come base d'appoggio della spedizione militare che risalì il fiume Ou per arrivare fino alle regioni di Lao Cai, di cui Deo Van Tri, insieme al padre, era il signore per diritto dinastico, dopo i matrimoni con le principesse di cui accennavo sopra. Qui, dopo alcuni mesi di guerra e dopo aver fatto prigionieri almeno 5 membri della famiglia di Deo Van Tri, l'esercito del Siam si ritirò e rientrò verso Bangkok. Ad ascoltare allora, il Vicere Phetsharat, Pavie avrebbe suggerito a Deo Van Tri che i familiari rapiti si trovavano proprio a Luang Prabang, città che Deo Van Tri conosceva molto bene, perchè da adolescente il padre volle farlo studiare proprio lì, in uno dei suoi templi principali. Non a caso, ad essere uccisi da Deo Van Tri non furono tutti i cittadini che si muovevano lungo le strade ma proprio le persone che lo avrebbero tradito, cioè quelle a lui più vicine in città, come l'allora vicere Souvhanna Poumma, colpevoli di non averlo avvisato in tempo del pericolo imminente.

La ricostruzione di altre prospettive storiografiche su questa vicenda ci permette di proporre alcune conclusioni sufficientemente generiche da non risultare una forzatura delle evidenze storiche disponibili. Prima di tutto, più che un gruppo di banditi, il saccheggio di Luang Prabang riguardò una spedizione militare vera e propria il cui obiettivo era punire le alte cariche politiche della città per il tradimento e per l'appoggio fornito all'esercito del Siam. Secondo, l'uccisione degli alleati di Lao Cai produsse una frattura insanabile che non permise di ristabilire lo status quo nel quale Luang Prabang fu solita mantenere relazioni sia con Bangkok, sia con Lao Cai. Tuttavia, invece che avvicinarla maggiormente al Siam, permise un più facile insediamento francese. La divisione cioè produsse il più classico dei “divide et impera”. Scollegando tra loro le aree montagnose del nord ed i legami da sempre esistiti tra il fiume Ou ed il fiume Nero, i francesi poterono gestire con facilità i proventi del traffico di oppio di quella regione senza doverli spartire con intermediari troppo potenti oltre al clan Deo sul fiume Nero, e la famiglia reale di Luang Prabang sul Nam Ou.

A venire penalizzati furono soprattutto le popolazioni che si dedicavano alla produzione di papavero, quindi i Hmong, i quali, pur tentando a più riprese di ribellarsi ai nuovi accordi commerciali ed ai prezzi di vendita più bassi, si trovarono divisi tra le due zone di influenza create dai francesi (si veda Mai Na Lee). Di fatto questo impedì ai leader Hmong di stabilirsi come intermediari di riferimento nella distribuzione del “petrolio dell'epoca”, l'oppio, e ciò fu vero almeno fino all'arrivo della CIA. Terzo, la necessità strategica di “tagliare” le relazioni commerciali e politiche di queste due aree geografiche rappresenta una costante di tutta l'epoca coloniale ma anche delle due guerre di Indocina. Gli eventi di Dien Bien Phu del 1954 potrebbero dimostrarlo abbastanza chiaramente, ma questo non è lo scopo del testo. Basti ora sottolineare che le frontiere tra le due regioni ebbero un impatto diretto sul controllo del Mekong centrale perchè non permisero la creazione di potentati sufficientemente ambiziosi ed autonomi rispetto ai poteri alleati alle forze coloniali. In altre parole i flussi dei sistemi galattici furono bloccati a vantaggio dei francesi.

Quarto, la “piccola” bugia di Pavie ebbe un vasto impatto sulla storiografia ufficiale della Colonia. Su questo punto vorrei spendere qualche parola in più. Grazie agli eventi del 1887 tutti i testi francesi dell'epoca coloniale sostengono un'idea di base molto importante per la legittimità dell'operato dell'amministrazione di Parigi: di essere stata sostanzialmente ben accettata dalla popolazione locale. Può darsi allora che ci si trovi in una condizione antropologica alla “Capitano Cook” resa famosa da un totem dell'antropologia post-coloniale come Marshal Sahlins. Tuttavia da questa benevolenza derivarono una lunga serie di altre ipotesi storiografiche che non solo sostennero ideologicamente la Colonia, ma produssero anche le basi legali e politiche dei successivi interventi militari francesi nella regione. Per questo ora occorre fare un piccolo salto fino alla seconda guerra mondiale per ripercorrere alcune questioni ancora aperte dell'incontro coloniale.

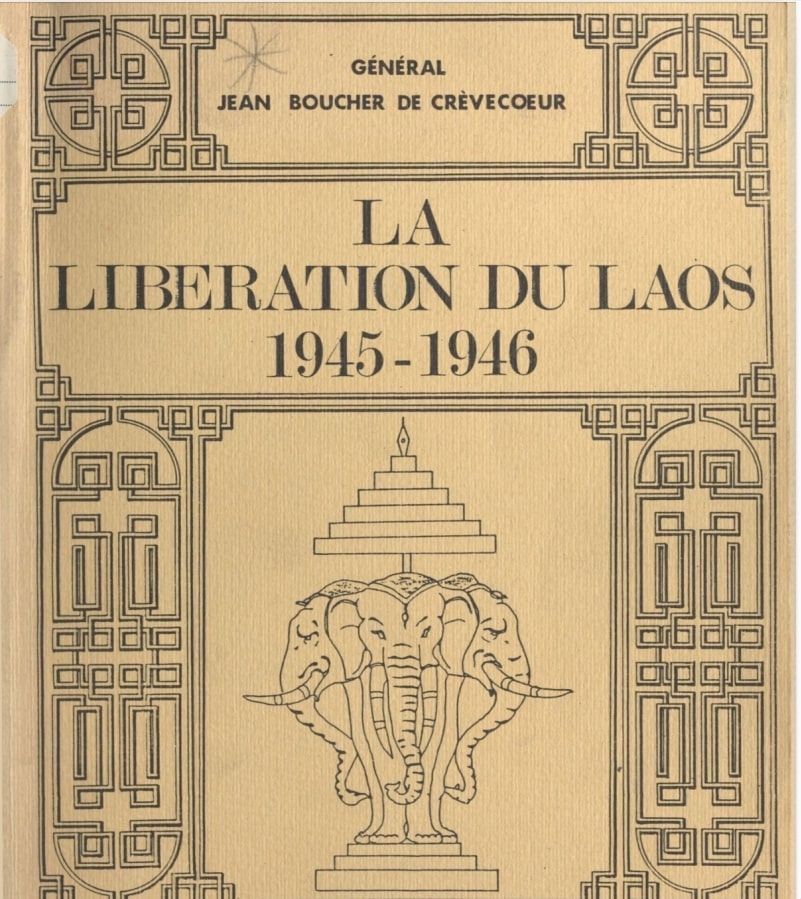

Copertina di un testo (1985) di propaganda militare durante la guerra fredda in Laos

Copertina di un testo (1985) di propaganda militare durante la guerra fredda in Laos

In estrema sintesi, se le popolazioni locali erano felici dei francesi e le cronache dell'epoca faticavano a trovare episodi di rivolte e di ribellione anche nelle zone più remote del Paese, perchè si formò un movimento antifrancese? Il nazionalismo Lao ed i sentimenti antifrancesi degli anni 30 che si organizzarono nel movimento (anche armato) del Lao Issara furono ridotti dall'amministrazione coloniale ad un progetto politico elitario che trovava scarsa diffusione nella popolazione. In quegli anni, all'apice del movimento vi era il Vice Re di Luang Prabang, Phetsarat. Non a caso la sua carica venne cancellata dall'amministrazione coloniale. Aveva ormai solo valore simbolico in città ma non valore “nazionale”. Il Vice Re infatti, in caso di morte del Re, ne sarebbe divenuto successore dinastico. Vi era cioè un sistema di trasmissione del potere che seguiva linee di consagunietià anche orizzontali e non solo per filiazione. Tra i membri del Lao Issara vi era anche il Principe “Rosso”, nato dall'amore galeotto tra il padre di Phetsarat ed una dama di pulizia della sua residenza, Souvanuphong, grande amico di Ho Chi Minh. La contesa tra le due fazioni emerse in tutta la sua drammaticità quando, il 12 Ottobre del 1945, data simbolica dell'indigenismo mondiale, Phetsarat, da Primo Ministro, dichiarò l'indipendenza del Laos dalla Francia. Il Re Sisavangvong non la ratificò ed anzi emanò un mandato di cattura per Phetsarat e Souvanpong traditori della monarchia. I due rimarranno in carcere per pochissimo tempo poichè le guardie li lasceranno scapppare verso la Tailandia. Qui, insieme ad altri esponenti del Lao Issara, iniziarono ad organizzare la resistenza armata ai francesi ed alla famiglia reale di Luang Prabang. In poche settimane riconquistarono dai francesi due importanti città del centro-sud del Paese, Takhek e Savannakhet. Qui insieme ad alcuni residui dell'esercito occupante giapponese e a volontari vietnamiti costruirono barricate a difesa delle città dalle rappresaglie dell'esercito francese che nel frattempo era uscito dalla sfera di influenza tedesca ed aveva ricevuto armi e vettovaglie dagli inglesi.

Secondo diversi testi di storia militare francese ripresi dal già citato libro di Mai Na Lee, le alleanze in chiave anti-francese ed “anti uomo bianco” che il Lao Issara produsse in particolare con i residui delle forze occupanti giapponesi e con il gruppo armato dei Vietminh di Ho Chi Minh, fornirono ai francesi e a mercenari Hmong il mandato “storico” di portare guerra al nazi-fascismo anche in Laos. In altre parole le campagne belliche del 1945-46, in cui commisero un numero ancora imprecisato di massacri, passarono alla storia come azioni iscrivibili alla campagna globale contro il nazional-socialismo e come azioni per la “liberazione del Laos”. Tra queste azioni la più importante fu l'eccidio di Takhek, dove in poche ore l'aviazione franco-inglese sterminò alcune migliaia di persone che non avendo mai visto aerei prima di allora pensarono di poter trovare rifugio nel Mekong, divenendo invece un facile bersaglio. Il Generale francese Jean Boucher de Crevecoeur che ricoprirà importanti ruoli militari anche a livello europeo fino a tutti gli anni 80 e che era comandante di quella specifica spedizione, definirà l'eccidio come una vittoria fondamentale contro il nazifascismo. L'eccidio di Takhek, avvenuto il 21 marzo del 1946, è oggi considerato invece dagli storici del Partito Comunista Laotiano come l'evento che iniziò la Prima guerra di Indocina in Laos e segnò in maniera decisiva l'appoggio delle popolazioni laotiane alle guerriglie. Ciò che però conta a mò di conclusione per i fini di questo scritto è che nella narrazione coloniale, la gendarmeria francese arrivò su queste terre prima come salvatrice e poi come liberatrice, almeno fino al 1954, quando venne infine cacciata.

Inoltre, va chiarito che in Laos vi fu prima di tutto una lunga guerra civile che iniziò il 12 Ottobre del 1945 e si concluse il 3 dicembre del 1975 con la nascita della Repubblica Popolare del Laos. Subito dopo, inziò una fase di “pulizia sociale” che non produrrà un genocidio come nella Cambogia di Pol Pot, ma genererà un vasto flusso di espulsi ed esiliati dal Paese di tutti coloro che furono considerati collaborazionisti della CIA e della monarchia di Luang Prabang. La vecchia capitale del regno del Lan Xang, in pochi anni, divenne “una città fantasma”, come la definì un urbanista francese dell’UNESCO quando potè entrarvi all'inizio degli anni 90. Accanto all’abbandono di alcune zone del Paese, innumerevoli altre erano state completamente rase al suolo. Di città e monumenti non rimanevano che macerie in tutto il Regno del Xienghkuang. Lo stesso accadeva nel centro-sud del Laos. La ricostuzione non beneficiò però di alcun fondo o capitale stranieri. Gli alleati Cina e Vietnam non se la passavano molto bene e l'URSS era già entrata nella sua parabola discendente dovendo sostenere un apparato militare sovradimensionato. A parte riso e poco altro, gli alleati della neonata Repubblica Popolare non poterono impedire una tragica carestia dovuta forse più alle mine e bombe inesplose sparpagliate tra le risaie delle valli fluviali che alla collettivizzazione delle terre che comunque durò solo un quinquennio. A gestire questa fase di espulsioni e di ricostruzione del Paese, estremamente complessa e dolorosa, fu il comandante dell'Esercito di Liberazione del Laos, Kaysone Phomvihane, nato a Savanakhet da un traduttore vietnamita e da una contadina laotiana. Kaysone aveva partecipato fin dalle primissime ore ai moti anti-francesi e al Lao Issara e la sua storia è ormai un’altra leggenda del Paese.

L'eccezione di Kaysone

Statua du Kaysone Phomvihane esposta nel Museo a lui dedicato sulle guerre di liberazione del Laos, Vientiane, Laos

Statua du Kaysone Phomvihane esposta nel Museo a lui dedicato sulle guerre di liberazione del Laos, Vientiane, Laos

Oggi, per coloro che seguono posizioni più marcatamente nazionaliste e nostalgiche del periodo monarchico, il comandante dell'Esercito di Liberazione del Laos è considerato un vietnamita e non un laotiano. Questa affermazione ha una duplice valenza. Per alcuni, quelli più radicalizzati, Kaysone sarebbe un usurpatore del potere dei Lao che non rispettò gli accordi di pace e conquistò il potere con un colpo di Stato. Ciò avvenne per via di una volontà politica “esterna”, dovuta all'internazionale comunista e non ad una decisione collegiale presa dall'Assemblea Nazionale. Certamente costoro non vedono Kaysone come un eroe che insieme a pochi altri e per gran parte della sua vita combattè per la conquista dell'indipendenza politica del Laos. Lo ritengono anzi l'artefice della sua sottomissione al comunismo. Questa posizione mi è stata ripetuta molte volte, in via del tutto informale, da esponenti più radicali del movimento per la democrazia del Laos, cioè da coloro che vorrebbero stabilire nel Paese una monarchia costituzionale sul modello tailandese.

Vi è però anche una seconda e più sofisticata spiegazione dell'impurezza del vecchio comandante guerrigliero. Il padre di Kaysone infatti era un vietnamita che giunse a Savannakhet insieme ai francesi e si occupava per conto loro dell’amministrazione e della burocrazia cittadina. Durante l’epoca coloniale furono parecchie migliaia i vietnamiti che migrarono in Laos per preciso volere francese. Non ho elementi per definirle deportazioni ma alcuni, nel centro sud del Paese, le ricordano così. La loro manodopera contribuì in maniera sostanziale a costruire la maggiorparte delle arterie di comunicazione e le residenze coloniali del centro e sud del Laos. Il padre di Kaysone sposò però una laotiana di umili origini di un villaggio vicino a Savannakhet. Era anche profondamente buddista e Kaysone, sin da piccolo, fu fatto educare in un monastero vivendo da novizio fino a 16 anni. Poi il padre volle fargli proseguire gli studi in Vietnam e visse per alcuni anni ad Hanoi. Rispetto alle storie precedenti e ad alle dinastie regali, la biografia di Kaysone appare fin da subito un'eccezione.

E' la storia di un Lao come tanti la cui discendenza, il suo sangue “Lao”, non è ereditato dal padre ma dalla madre. Inoltre non studia nelle scuole coloniali francesi ma in un monastero ed è padre devoto e marito innamorato della sua unica moglie, lontano da ogni forma di concubinato. Anche le foto che lo ritraggono ormai Primo Ministro del Laos, lo immortalano in una modesta abitazione, con l'immancabile tavolo da ping pong e in abiti popolari, mai intento ad ostentare il potere che aveva raggiunto. Tutto è molto lontano dall'estetica del potere regale che aveva segnato la monarchia, soprattutto dopo l'arrivo dei francesi. Anzi, difficilmente una persona come lui sarebbe mai potuta entrare nelle più alte sfere del potere nobiliare di Luang Prabang e di Vientiane. Ed è proprio questo suo venire dal “fuori del Regno” che lo rende agli occhi dei nazionalisti monarchici un “vietnamita” e non un “Lao”, una condizione di impurezza oggi condivisa da molte persone figlie di relazioni tra “falang” e donne Lao.

Vorrei allora far notare che non siamo alle prese con un culto del leader tipico dei governi totalitari, come spesso viene frettolosamente analizzato il Museo della resistenza a lui dedicato. Siamo invece dentro una rottura con il passato coloniale in cui il Paese viene raccontato da altri punti di vista, ribaltando proprio quel culto che storicamente riguardava i Re-Buddha. La storia di Kaysone propone una laotianità nuova perchè popolare, ascetica e carismatica, perchè il suo amore patriottico non nasce dalla volontà di potere dentro un palazzo reale, ma tra le barricate di Savanakhet e poi quelle di Takhek, nel suo aver vissuto 10 anni in un monastero e 10 anni di guerra dentro una caverna, insieme ad altre 30.000 persone nella città segreta di Viengxai. La sua storia è quindi una storia di ribellione che ripercorre un cammino buddista. Più che un culto personalistico, il ritratto proposto assume le valenze di un esempio da seguire e ricorda, alle nuove generazioni del Partito Comunista, non sempre attente agli insegnamenti della Storia, gli elementi centrali dell’essere guerrigliero incarnati da Kaysone.

Comitato Centrale Clandestino dell'Esercito di Liberazione del Laos, Vienxay, Distretto di Huaphan, Laos

Comitato Centrale Clandestino dell'Esercito di Liberazione del Laos, Vienxay, Distretto di Huaphan, Laos

Volendo però tentare di andare oltre ed indagando ancora più in profondità, è possibile accostare questo racconto su Kaysone ad una specifica produzione mitica e letteraria laotiana composta di eroi del popolo che attraverso la saggezza maturata sulla strada e durante lunghi viaggi riescono in compiti eccezionali. Questi miti sono tendenzialmente diversi da quelli buddisti o regali soprattuto per l’assenza di discendenza dei protagonanisti. Alcuni di essi vengono inglobati dalla cosmologia buddista. Altri vivono di vita propria e sono racconti ancora per lo più orali. Tra i primi, il più famoso, è certamente quello di Sieu Savath, rappresentato nella “Cappella Rossa” costruita accanto al monastero più importante della città, il Wat Xieng Thong. Racconta la storia di un ragazzo di villaggio che decide di partire per conoscere il mondo e tra peripezie ed avventure riesce a diventare consigliere del Re, nonostante sia pressocchè ignorante e non appartenga a nessun casato nobiliare. Riuscirà a farlo proprio grazie ad un’innata intelligenza e capacità di comprendere le situazioni nelle quali si trovava.

Nella seconda categoria di storie e racconti, nell’area di Luang Prabang in particolare, è possibile delineare un’ulteriore gruppo mitologico che racconta di popolazioni originarie, che vivono nelle foreste e non di agricoltura. Queste popolazioni sono a volte definite con la parola “Kha”, una parola che nel corso del tempo identificò popoli non Lao e spesso a loro sottoposti o acquisiti come schiavi. In altri casi, le leggende trattano del mondo dei nyak cioè i demoni della foresta, definiti in questo modo probabilmente per la natura estremamente cruenta dei rituali che performavano. Come scritto in precedenza, nel corso dei secoli i loro riti furono vietati, cancellati o assorbiti dalla religione del Regno. Presi assieme questi racconti potrebbero però rappresentare reminiscenze del passato premonarchico ma anche una pacificazione cosmologica mai completata nel Mekong centrale. In questa prospettiva la storia di Kaysone sarebbe un vero e proprio ribaltamente ontologico. Segnalerebbe un ripiegamento della mitologia e delle leggende fondative della città su di un eroe popolare che finalmente supera le usanze monarchiche.

Senza spingere troppo oltre le conclusioni, la leggenda delle 12 sorelle, ascrivibile già al periodo monarchico ma con reminiscenze di un tempo storico che lo precedeva, insinua il dubbio che anche Luang Prabang abbia uno spirito tutelare femmineo. Si tratta di una “Regina Indigena”, Nang Kwang Hi, che era un demone della foresta, figlia della regina del regno dei nyak, Nang Khong Bhali, il cui nome riprende la parola scimmia, khong, in laotiano contemporaneo. La scimmia è un animale molto presente nella mitologia locale. Nella versione laotiana del Ramayana, poema epico indiano non casualmente legato al ratto di una donna, al posto di Hanuman, divinità uomo-scimmia induista, ad aiutare gli eroi che nella versione laotiana sono due fratelli, Phra Lak e Phra Lham, a sconfiggere il Demone Ravana è proprio un esercito di scimmie. Non solo, nel racconto laotiano i due eroi si trasformano in scimmie dopo aver ingerito una radice velenosa e nel loro viaggio alla ricerca del demone e dell'amata daranno vita a molti villaggi lungo il Mekong. Così facendo potranno anche formare l'esercito che poi sconfiggerà il demone. Nella leggenda delle 12 sorelle, invece, la principessa dei Nyak si innamora del figlio della più giovane delle 12 sorelle, Buddhasen, un eroe popolare Lao che aveva molto successo tra le sue genti grazie al gioco d'azzardo ed ai combattimenti tra galli. Entrambi moriranno di un amore che non potrà realizzarsi in vita e non produrrà discendenza. In tempo di morte verranno però sepolti uno accanto all'altra. La tomba di Nang Kwang Hi sarebbe la montagna che si trova sulla riva destra del Mekong esattamente di fronte al centro cittadino, conosciuta localmente come Phu (montagna) Nang (donna). La tomba di Buddhasen invece è la montagna accanto, chiamata Phu Thao (uomo). Tuttavia la leggenda vuole che Buddhasen morì ai piedi di Nang Kwag Hi ma che Indra (il dio) vedendo nella superiorità accordata dal fato alla donna rispetto all'uomo un presagio sfortunato per il futuro regno, proprio perchè la donna era un demone, decise di modificarne la posizione mettendola ai piedi dell'uomo.

Questo mito presenta diversi elementi di interesse soprattutto se raffrontato a quelli che riguardano le famiglie nobiliari di Luang Prabang. Innanzitutto, ad una dinastia di demoni/indigeni che si interrompe, corrisponde quella di Khoun Bhulom, il capostipite totemico della famiglia reale, il cui figlio, Khoun Lo, conquistò Muang Swa (il nome originario di Luang Prabang) per conto del padre. Probabilmente dunque Khun Lo conquistò la città proprio dai Kha o Nyak. In secondo luogo, la storia di Nang Kwag Hi descrive abbastanza chiaramente la fine di un ordinamento matrilineare per volere divino. Non sappiamo se ciò racconti anche la codificazione mitica della consaguineità Lao per via patrilineare come “regola del regno”. Inoltre da questo mito non possiamo necessariamente giustificare lo scambio di donne come pratica di governo. Non sappiamo nemmeno se e come, nella specificità di Luang Prabang, i Kha divennero Lao. Al riguardo gli archivi coloniali delle diverse spedizioni che si succedettero a quelle di Pavie continuarono ad inserire l'appellativo di “Kha” per definire alcune popolazioni non Lao. Nei primi del 1900 pare che la parola avesse valore denigratorio e fosse utlizzata in forme razziste contro persone specifiche che vivevano in una condizione di schiviatù di fatto [si veda al riguardo Schliesinger). In ogni caso, nei racconti della città i due mondi sono separati quando uno, quello regale e buddista, non prevale sull’altro. Il racconto su Kaysone sembra quindi inserirsi nuovamente su un mondo mitico storicamente sottoposto o cancellato. Potrebbe allora essere molto interessante rileggere l'intricata questione etnica laotiana partendo da questo campo “indigeno” sconfitto ma riscoperto nel Laos moderno, oltre che dalla dialettica tra Re indianizzato e leader carismatici. Potremmo così apprezzare nuovamente sistemi politici non necessariamente codificabili attraverso le moderne categorie politologiche e riconsiderare legami e relazioni che la lunga guerra civile del Paese ha purtroppo lacerato nel profondo. Ne scriverò appena possibile.

![]() Nome in codice: Lima Site 85 sul Phou (monte) Phathi. Ex avamposto della CIA nel distretto di Huaphan, nord del Laos

Nome in codice: Lima Site 85 sul Phou (monte) Phathi. Ex avamposto della CIA nel distretto di Huaphan, nord del Laos![]()