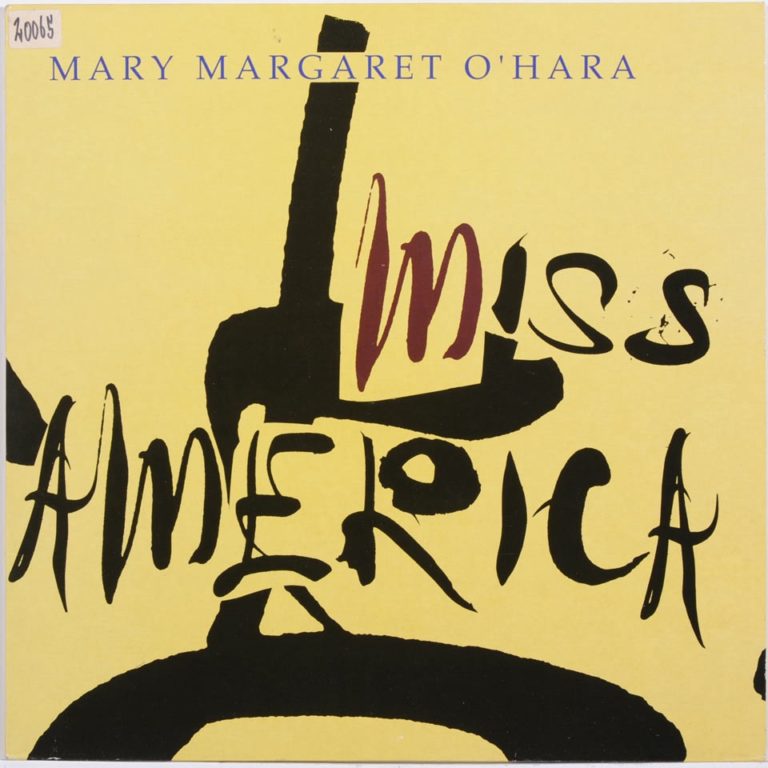

Mary Margaret O’Hara — Miss America (1988)

La canadese Mary Margaret O’Hara è stata una meteora, è apparsa, ha illuminato il pianeta musica, ed è sparita.

Questo purtroppo è l’unico disco da lei inciso. Una delle più grandi cantautrici di tutti i tempi, non ha conosciuto il “bene commerciale”. La sua musica di difficile collocazione contiene un cocktail di folk, jazz, blues e country, tutta condita da un’estrema personalità. Su tutto risalta la sua interiorità, meditata e pura, non costruita ne artefatta.

Altra qualità che la distingue è l’uso della voce, che lei usa in maniera estremamente articolata, creando armonie uniche, sensibili, intelligenti e profonde. Le undici canzoni che compongono il disco, non essendo estremamente facili, hanno bisogno di essere ascoltate lentamente, ed è proprio per questo che ascolto dopo ascolto ti rimangono inchiodate nella mente.

Ricordo che all’epoca il termine che fu coniato a semplificare il disco è stato: elementare ma difficile.

La prima parte (lato A per il vinile) è superbo, denso ed intimista, la voce è energica la strumentazione essenziale e potente. La seconda parte è più difficile e meno strumentale, la voce è soffusa e triste, ma resta comunque sempre splendida.

Ci troviamo davanti ad un disco eccellente per non dire un capolavoro. Undici quadri d’autore con delle perle assolute: “Body’s in trouble”- “A new day” — “Keeping you in mind”. La O’Hara ha un talento smisurato, una voce unica che la fa brillare nella costellazione musicale. Non a caso la critica internazionale lo dichiarerà tra i cento album principali del ventesimo secolo. Un disco quindi che bisognerebbe avere, dico bisognerebbe perché è un disco di difficile reperibilità.

Home – Identità Digitale Sono su: Mastodon.uno - Pixelfed - Feddit