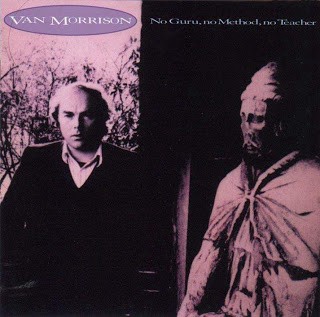

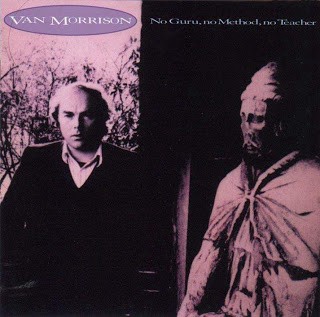

L’estate del 1986, vede la luce il ventunesimo album solista di Van Morrison, The Man. Il titolo è un vero e proprio “manifesto filosofico”: No guru, no method, no teacher, estratto dalle liriche della canzone “In the Garden”. The Man ha 41anni, quando incide questo album dalla pregevole copertina. La vocalità del vecchio leone è, come sempre, a grandi livelli: voce forte, calda, suggestionante, carica di purezza e di profondità.

Le canzoni sono superbe, sgorgano naturalmente dagli strumenti e dalle corde vocali, una corrente emotiva che sa fondere in un insieme unico: la melodia, la poesia, il soul, il rock, la musica antichissima della tradizione celtica ed il jazz. L’originalità di Morrison è nel suo liberissimo modo di affrontar la musica, nel suo muoversi al di fuori di schemi prefissati e seguire soltanto le correnti del cuore, le emozioni di una poesia che riesce a farsi musica nella maniera più completa ed affascinante.

Nonostante la tripla negazione del titolo, l’album è ancora rivolto a una entità suprema non riconoscibile o riconosciuta; Morrison compone alzando la testa verso il cielo, e molti non condivideranno, ma lui vanta ormai una lunga militanza nel “music-business”, e non ha mai creduto ai messaggi politici lanciati dai solchi di un disco.

Alla domanda sul significato nascosto del titolo Morrison risponde: “Beh, in una delle canzoni è citata questa frase dove io cerco di farti osservare un programma di meditazione trascendentale… Se tu ascolti la canzone attentamente fino al termine, raggiungerai una tranquillità cerebrale… Vorrei qui affermare per l’ennesima volta che io non faccio parte di nessuna organizzazione, che non ho nessun guru al mio servizio, ne insegnanti, ne metodi a cui sottostare, e tutto quello che affermo nel brano risponde a verità.”

L’album ebbe un notevole successo di critica grazie soprattutto all’omogeneità delle composizioni, dove ritroviamo i temi più cari e sentiti dell’irlandese; la nostalgia della sua terra e dell’infanzia, e la continua ricerca religiosa, con meno dogmi e aperta a nuove concezioni di fede, sempre basate sul naturalismo vitale, unica forza positiva e vera Musa dell’artista.

Nel disco regna un ottimismo inusuale, una rilassata gioia di vivere e una passionalità mai riscontrata prima. Come tutti gli album di Morrison, quest’opera è assimilabile appieno solo dopo ripetuti ascolti. La grandezza di quest’album è nella capacità di trasmettere la “sua” interiorità all’esterno e quindi di poterne godere della sua straordinaria bellezza. Infatti, la sua universalità e quella di unire corpo e mente, uomo e natura.

La sua completezza giova a chi l’ascolta. Ascoltatelo in inverno o in estate, con il sole o con la pioggia, che siate tristi o allegri, per svegliarvi o per dormire, in qualsiasi caso e/o per qualsiasi uso ne farete, sarà sempre un ascolto utile. Come l’acqua quando si ha sete, come la luce quando è buio. Questa è la sua unicità.

Morrison, lontano dalle mode, profondamente immerso in un mondo di poesia e di emozione, è senza dubbio uno degli artisti più completi ed affascinanti della musica di questi ultimi trent’anni, dotato di una vocalità inimitabile e di una passione, di un’energia, di una forza, che raramente ci capita di sentire. La sua arte, la sua musica, sono certamente destinate a non venir cancellate nel tempo, a non dover subire le ingiurie del tempo. Capolavoro assoluto della saga Morrisoniana.

#millenovecentoottantasei

Home – Identità Digitale

Sono su: Mastodon.uno - Pixelfed - Feddit