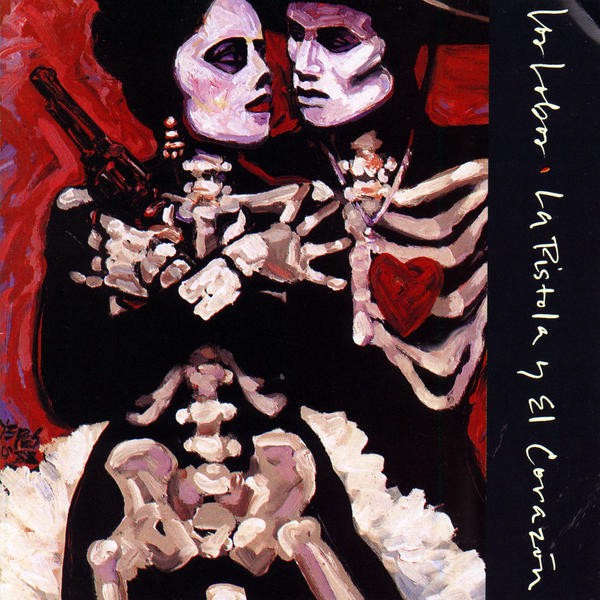

Raggiunto l’apice del successo commerciale grazie al film e alla canzone “La Bamba” sommato ad un stile musicale personalissimo, il gruppo senza sfruttare l’onda commerciale che li ha resi famosi in tutto il mondo, si lancia coraggiosamente in un’impresa senza precedenti. Un disco totalmente acustico, con sette brani tradizionali e due originali composti da loro. Un album suonato per il puro piacere di esprimersi con la musica che rispecchia decisamente le loro origini, la loro provenienza etnica.

I Los Lobos erano dei musicisti “chicani” che si guadagnavano da vivere suonando musica tradizionale messicana nelle sagre paesane. E’ giusto ricordare che la cultura e la musica messicana è composta da vari “filoni”, tra questi i due più importanti sono: le canzoni chiamate “il corrido”, che riportano avvenimenti di cronaca, fatti leggendari, tragedie ed eventi salienti e i canti “mariachis” che generalmente accompagnavano le feste nuziali indossando i costumi messicani.

Tornando al loro disco, bisogna dire che si tratta di un lavoro serio ed intenso, suonato con il cuore, puramente folk, per avere un’idea basta sentire gli strumenti usati: fisarmonica, violino, chitarre acustiche e voci, più quelli tipicamente messicani; la “vihuela”, il “guitarron”, la “huapanguera” e il “bajo”. Il resto lo fanno le canzoni, canzoni che sono tutte di origini popolari, calde ed allegre, tristi e malinconiche, cariche di poesia e di storia, alcune sono estremamente effervescenti e travolgenti, ti entrano nella pelle senza lasciarti indifferente, ti trascinano in sensazioni gioiose, ti portano in giri di danza festosi, alcune poi, sono talmente profonde che addirittura riescono a commuoverti.

Nella prima facciata dell’”LP”, almeno tre canzoni delle cinque che la compongono, sono delle perle; “Guacamaya”, “Quisiera” e “Estoy”. Nella seconda facciata, la quaterna che vi è incisa, è decisamente perfetta, senza nessuna sbavatura, El Gusto”, “Que”, “Nadie”; “Mi Sufrir”, “El Canelo” e “La Pistola y el Corazón”, sono degli autentici gioielli. Gioielli che bisogna “indossare” per viverli appieno, compiutamente, senza esitazioni.

Questa è musica, sono suoni che trasmettono la semplicità, la spontaneità, “l’essere” di un popolo caldo e profondo, ricco di tradizioni vivaci e passionali. Sono canzoni e sono danze che si tramandano di generazione in generazione, rimanendo inalterate nello spirito e nella loro bellezza, rimanendo pure nella loro storia e nella loro poesia.

I Los Lobos pur non essendo nati in Messico (sono infatti Americani) con questo disco dimostrano di amare le proprie origini, le proprie radici, e sfidando il “business” discografico affrontando una prova difficile. Suonano solo per il gusto, il piacere e se vogliamo anche per diritto e dovere, di far conoscere la propria cultura, la propria storia, la propria musica. Quella musica che ha reso importanti: il Messico, i “mariachis” e anche loro.

E’ grazie a questo genere di dischi e ai musicisti che li propongono, che la storia di un popolo cresce, si rinnova, ma anche e soprattutto si ricorda. La Pistola Y El Corazón, anche per questo, diventa un’opera d’arte, un pezzo della cultura messicana, è un atto d’amore che non passa inosservato.

#millenovecentoottantotto

Home – Identità Digitale

Sono su: Mastodon.uno - Pixelfed - Feddit

Se la matematica non è un’opinione e quindi uno più uno è uguale a due, così non è in musica. Infatti la somma musicale di due “colonne” come Morrison e i Chieftains dà senz’altro due, ma al quadrato.

Se la matematica non è un’opinione e quindi uno più uno è uguale a due, così non è in musica. Infatti la somma musicale di due “colonne” come Morrison e i Chieftains dà senz’altro due, ma al quadrato.