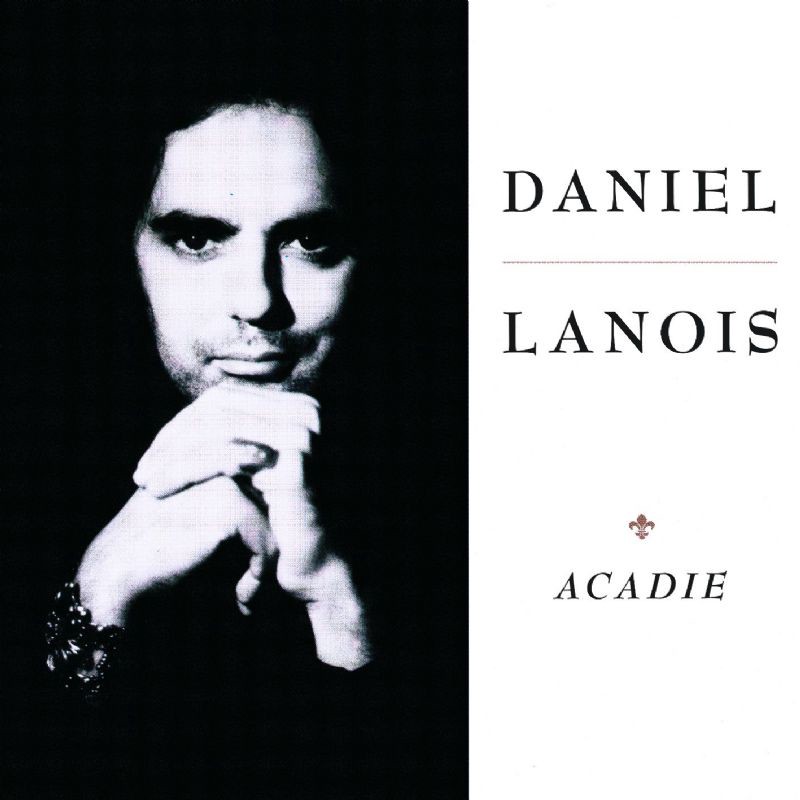

Daniel Lanois — Acadie (1989)

Volevo un disco di canzoni popolari ma anche di musiche insolite, misteriose, di istantanee e brani minori, e qualche strumentale psichedelico che portasse in viaggio chi ascolta. Trovo che sia bello quando si riesce a elevare lo spirito del prossimo, e tanto ho voluto fare, fornendo uno sfogo per l’immaginazione”.

Volevo un disco di canzoni popolari ma anche di musiche insolite, misteriose, di istantanee e brani minori, e qualche strumentale psichedelico che portasse in viaggio chi ascolta. Trovo che sia bello quando si riesce a elevare lo spirito del prossimo, e tanto ho voluto fare, fornendo uno sfogo per l’immaginazione”.

Esiste dentro il suo DNA, il produrre musica. Daniel Lanois, giovane e affermato produttore di gruppi variegati provenienti dalla sua terra fredda chiamata Canada. Viene scoperto dal tam tam sonoro che circola nell’emisfero musicale, da Brian Eno, che a sua volta lo apre e lo esporta in terre più calde e internazionali.

Ci mette poco a farsi conoscere, a breve produce: “The Unforgettable Fire” e “Joshua Tree” degli U2, “Birdy” e “So” di Peter Gabriel, “Robbie Robertson” dell’omonimo leader della Band, “Yellow Moon” dei Neville Brothers, tantissimi dischi di Brian Eno, “Oh! Mercy” capolavoro di Bob Dylan, e tanti altri ancora.

Daniel Lanois diventa così uno dei più ricercati produttori del rock contemporaneo. Ma non gli basta, a un certo punto sente l’esigenza di incidere un suo disco solista. Ha trentasette anni, quando pubblica questo primo album Acadie nell’89.

Il disco è un lavoro atipico. La sua grandezza sta nell’amalgamare in perfetto stile “Lanois” la sua origine Canadese con il luogo d’incisione e cioè New Orleans. Sta nell’omogenizzare la spontaneità della composizione del musicista con la perfezione nei dettagli tipica del produttore. E’ questa la chiave del suo capolavoro solista. Il country, il rock, la psichedelica, il blues, l’ambient e la musica popolare sono tra le molteplici fonti di ispirazione. Ne esce fuori un’opera originale, costruita sui ricordi, sulle memorie e suggestioni personali.

Lanois nei dodici brani che compongono il disco, suona strumenti che vanno dalle chitarre alle tastiere, dalla fisarmonica alle percussioni molto leggere.

Ne esce fuori un disco fresco ed invitante, moderno e tradizionale nel contempo. La fisarmonica va a braccetto con le tastiere di Eno, la slide guitar crea suoni rarefatti tipici di Gabriel e Robertson.

I brani vanno dalla ballata tradizionale e spumeggiante “Jolie Louise” alla musica ambient dell’ottima “Fisherman’s daughter”. Dalla splendida “The maker” (dove c’è la voce di Aaron Neville) al cajun di “Under a stormy sky”. Da “Still Water” brano d’apertura, semplicemente lirico e piacevole, alla cavalcata di “Where The Hawkind Kills”. Del suo cantare in Francese e delle sue capacità vocali ne da esempio nella stupenda e triste “Silium’s Hill”, un brano di rara bellezza, senza dimenticare la versione di “Amazing grace” che di Acadie ne è la perla.

I quattro brani restanti: “O Marie”, “White Mustang”, “Ice”, “St. Ann’s Gold” sembrano costruiti per delle colonne sonore di film ambientati in grandi spazi, senza confini e illimitati. Si sente la presenza di Eno, si sentono i suoi sintetizzatori, si sente il suo iniettare suoni a lui particolarmente cari.

Le sensazioni che Daniel Lanois crea in Acadie, sono l’unione di ritmi veloci legati a testi malinconici. Questa combinazione è resa magistralmente dall’ottima miscelazione di dolcezza e amarezza.

Ancora una volta si ritorna nell’unione di “due elementi” contrastanti, ma che sommati tra di loro, rendono qualsiasi cosa un “tutt’uno”, unico, originale e profondo.

Acadie è un disco da ascoltare quando abbiamo voglia di viaggiare, con la nostra mente, verso spazi senza fine, verso mete sconosciute, alla ricerca di un qualcosa che non ci è chiaro, che non sappiamo esprimere con le parole, con la mente.

E allora usiamo il cuore, e diventa tutto più semplice. Questo disco ce ne dà la possibilità. Un’altro tassello nella costruzione di questo puzzle del pianeta musica, nell’universo sonoro.

Home – Identità Digitale Sono su: Mastodon.uno - Pixelfed - Feddit

Se la matematica non è un’opinione e quindi uno più uno è uguale a due, così non è in musica. Infatti la somma musicale di due “colonne” come Morrison e i Chieftains dà senz’altro due, ma al quadrato.

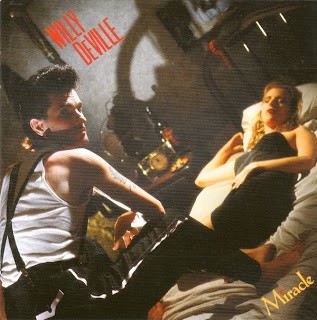

Se la matematica non è un’opinione e quindi uno più uno è uguale a due, così non è in musica. Infatti la somma musicale di due “colonne” come Morrison e i Chieftains dà senz’altro due, ma al quadrato. E’ un periodo di cambiamenti questo per De Ville che di nome fa Williams Borsos classe 1950, prima con il suo gruppo si faceva chiamare “Mink De Ville”, adesso si è messo da solo, e si fa chiamare Willy.

E’ un periodo di cambiamenti questo per De Ville che di nome fa Williams Borsos classe 1950, prima con il suo gruppo si faceva chiamare “Mink De Ville”, adesso si è messo da solo, e si fa chiamare Willy.