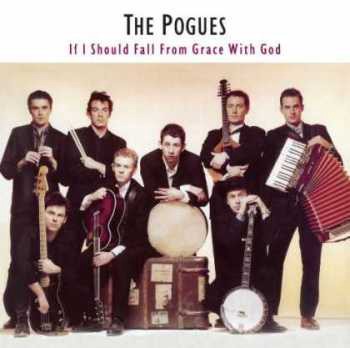

The Pogues — If Should Fall From Grace With God (1987)

Irlandesi e soprattutto figli di irlandesi, i Pogues nascono a Londra, a King’s Road, la via dorata del punk. Shane MacGowan e i suoi denti storti si notano ancora oggi nei pochi filmati dei primi concerti dei Sex Pistols. La storia è proprio quella: il folk, l’eredità irlandese una scoperta, e mica tanto ovvia. La ventata di punk folk che attraversa il continente, fa resuscitare i dialetti e gli strumenti della tradizione, e il usa come nuova linfa per l’albero secco del rock’n’roll. Questa è roba nuova, forte, e se sotto ci sono fisarmoniche, flauti o cornamuse, meglio ancora. Di tutto ciò i Pogues sono il meglio, grazie al talento di molti dei musicisti della band e per via della più impresentabile rockstar di sempre. Shane, appunto, denti marci e stonature continue, alcolista senza possibilità di salvezza. Capace, nei rari momenti di lucidità, di scrivere canzoni strepitose. L’album precedente, Rum Sodomy & The Lash, ha messo a fuoco il punk celtico che li caratterizzerà per sempre, ma questo If Should Fall… ha almeno tre o quattro pezzi strepitosi, in particolare le ballate: Thousands Are Sailing, peraltro non scritta da MacGowan, The Broad Majestic Shannon e Fairytale Of New York, cantata in duetto con Kirsty MacColl. Lui e lei sono irlandesi di New York, si odiano dopo essersi amati alla follia. Se esistesse una lista di classici rock’n’roll da inviare nello Spazio per far mostrare all’universo quanta umanità possa stare dentro una canzone, Fairytale Of New York salirebbe a bordo con tutti gli onori: quattro minuti e mezzo perfetti, grazie ai quali il declino alcolico di Shane MacGowan mette ancora più tristezza. La stessa tristezza dei due irlandesi della canzone.

Home – Identità Digitale Sono su: Mastodon.uno - Pixelfed - Feddit

Finalmente un po’ libero dalle continue richieste di comporre colonne sonore per film, Cooder si prende una pausa, se così si può dire, per incidere un album finalmente di canzoni.

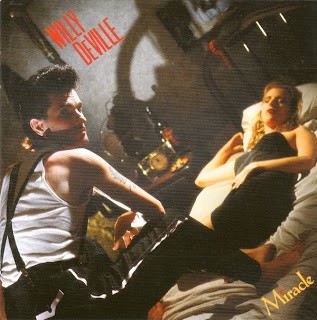

Finalmente un po’ libero dalle continue richieste di comporre colonne sonore per film, Cooder si prende una pausa, se così si può dire, per incidere un album finalmente di canzoni. E’ un periodo di cambiamenti questo per De Ville che di nome fa Williams Borsos classe 1950, prima con il suo gruppo si faceva chiamare “Mink De Ville”, adesso si è messo da solo, e si fa chiamare Willy.

E’ un periodo di cambiamenti questo per De Ville che di nome fa Williams Borsos classe 1950, prima con il suo gruppo si faceva chiamare “Mink De Ville”, adesso si è messo da solo, e si fa chiamare Willy.