Ragioni disarmate: pensare per assoluti non ci aiuta a capire la guerra

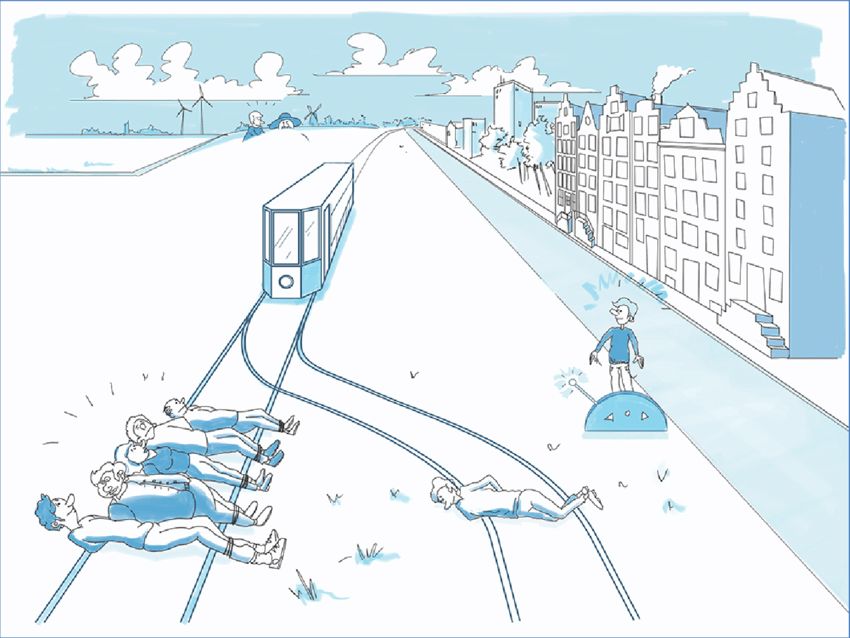

Immaginate di essere di fianco a una leva di scambio ferroviario. E immaginate di vedere arrivare un vagone senza conducente che sta per dirigersi verso cinque persone legate ai binari. Se non fate qualcosa il vagone ucciderà le cinque persone. Non potete fermare il vagone immolandovi. L’unica cosa che potete fare è tirare la leva di scambio e dirottare il vagone verso un binario laterale in cui è legata una persona. L’unico modo per salvare le cinque persone è sacrificarne un’altra che, senza il vostro intervento, sarebbe rimasta incolume.

Questo esperimento mentale è noto a tutti coloro che abbiano fatto un corso introduttivo alla filosofia morale e non solo. Si chiama il trolley problem (“dilemma del carrello” in italiano) e serve per stimolare il ragionamento degli studenti forzandoli a lavorare sulle intuizioni nei casi difficili. Gli studenti perplessi solitamente protestano che non ha senso fare questi ragionamenti perché nella vita reale non si pongono situazioni così fittizie. Ma anche costoro, solitamente, ammettono che, in quella situazione, si dovrebbe tirare la leva anche se non se la sentirebbero o lo farebbero (giustamente) a malincuore.

Cosa risponderebbero al trolley problem alcuni pacifisti italiani (ad esempio, quelli visti di recente a Pace proibita di Santoro)? Se prendiamo per buone le ragioni che adducono nei loro discorsi pubblici, dovremmo rispondere che loro non tirerebbero la leva, perché la vita è sacra e non si salvano le persone uccidendone altre. Il succo del discorso è che la violenza è un male incondizionato e che chiunque ci caschi commette un male morale, anche se serve per salvare più vite. Quindi sembra che, secondo loro, lo scopo primario, e forse unico, sia mantenere la propria purezza morale, costi quel che costi.

Qual è l’insegnamento di esperimenti mentali come il trolley problem? Non è che il fine giustifica i mezzi o che, in casi del genere, non dovremmo sentirci in difficoltà a sacrificare una persona per salvarne cinque. Nella situazione reale probabilmente poche persone sarebbero capaci di agire come razionalmente (quasi) tutti sostengono si debba fare. L’insegnamento da trarre, invece, è che bisogna sempre considerare le conseguenze delle azioni anche quando sono in gioco quelli che giustamente consideriamo i valori supremi (come la vita umana). Situazioni come il trolley problem vengono usate per mettere in difficoltà prospettive assolutiste sui diritti (come l’etica kantiana) che, in interpretazioni un po’ letterali e sciocche, non sembrano capaci di giustificare il tirare la leva.

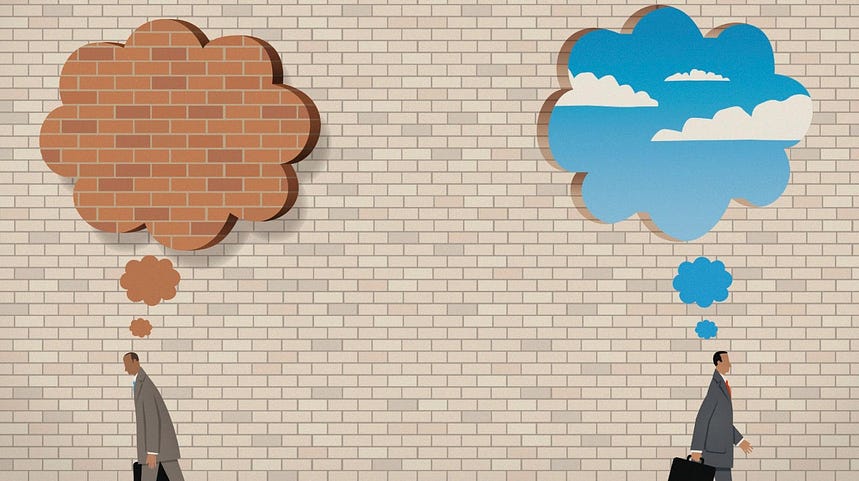

Ragionare su casi come il trolley problem serve anche per capire che i valori assoluti non sono sempre assoluti e che, anzi, possono e devono essere pesati e confrontati con altri valori o con le conseguenze delle azioni. Molti dei pacifisti più visibili nel dibattito pubblico, invece, intendono alcune nozioni (pace, guerra, violenza, armi, intervento) come degli assoluti positivi o negativi. Questo è un problema perché, senza presumere che ci siano i santi e i diavoli, nelle situazioni concrete bisogna distinguere chi è l’aggredito e chi l’aggressore, chi ha maggiori responsabilità e chi minori, chi propone una soluzione accettabile e chi invece vuole soltanto imporsi sugli altri.

La difficoltà di molti pacifisti con questo tipo di ragionamenti deriva dall’incapacità di ragionare sui termini morali (e su altri concetti) come nozioni da confrontare con altre. Abituati a pensare solo in termini di assoluti, trattano i problemi posti dalle situazioni reali come dei casi indicibili, rispetto ai quali non si può letteralmente andare avanti nel ragionamento.

Con ciò non sto dicendo che l’invio di armi non ponga dei problemi (morali, politici, strategici, economici). E nemmeno sto dicendo che tutti dovremmo saltare sul carro entusiasta dell’armamento, senza porre dei dubbi o delle perplessità. Al contrario, dobbiamo porre dubbi e perplessità. Il problema è che nel dibattito pubblico la posizione critica è stata sequestrata dal parlare per (presunti) assoluti, che sono trattati come termini incomparabili con ogni altra cosa. Questioni su cui, letteralmente, non si può ragionare.

Molto più onesto è, invece, chi sostiene che (giustamente) dovremmo essere molto cauti perché dobbiamo avere paura della situazione. Paura dell’escalation. Anche senza mettere sullo stesso piano le due parti, è legittimo esitare ed avere paura proprio perché non è impossibile che si arrivi a un punto in cui il conflitto diventa incontenibile. Paradossalmente, è anche onesto (spudorato?) chi ammette espressamente che non si dovrebbe armare l’Ucraina perché non ce lo possiamo permettere dal punto di vista economico.

La paura e l’interesse economico possono essere delle ragioni poco convincenti o in fondo non definitive. Ma sono plausibili perché si possono confrontare con altre considerazioni. I valori intesi come assoluti no. Per definizione non possono confrontarsi con nient’altro. Ma questioni come la pace, la violenza e la guerra non devono essere intese come assoluti perché ogni situazione è diversa dalle altre per responsabilità delle parti, gravità e possibilità di soluzione. È accettabile la pace del dittatore, ovvero non opporre resistenza se si è certi di dover rinunciare alle proprie libertà democratiche? È permissibile inviare (alcuni tipi di) armi per sostenere questa causa o considerazioni di prudenza e timore di escalation lo sconsigliano? Sono queste le domande a cui dovrebbe dare risposta un pacifista in buona fede. Invece, intendere le questioni come assoluti oscura le differenze, mette tutti sullo stesso piano e in definitiva serve a lavare le coscienze degli assolutisti senza offrire una soluzione né, tanto meno, un contributo al dibattito.

La cosa curiosa del pacifismo assolutista è che sgorga da ambienti intellettuali post-marxisti e cattolici, due aree culturali e filosofiche che invece in passato hanno saputo ragionare su violenza e guerra. La dottrina della guerra giusta è notoriamente di origine cattolica, così come la guerra di liberazione è parte dell’armamentario marxista. Sarebbe bello capire perché il caso attuale, pur con tutti i distinguo, non ricade in queste due fattispecie.

Le ragioni di questa débâcle intellettuale possono essere molte. Tra queste vi è certamente il problema del posizionamento storico e geopolitico. Le cattive interpretazioni del crollo del comunismo sovietico hanno preso malamente sul serio la formula giornalistica della fine della storia, e di conseguenza non ne hanno saputo accettare le conseguenze politiche e morali: ovvero il dovere di saper valutare le questioni politiche in maniera propriamente morale. Il contesto di riferimento comune sia ai post-marxisti sia ai cattolici pacifisti è la mancanza di un chiaro ordinamento storico-politico che stabilisca a priori dove sono i buoni e da che parte collocarsi.

Il problema è che l’attuale guerra in Ucraina non può essere interpretata né come una riedizione in ritardo di un conflitto da guerra fredda, né come l’ennesima guerra imperialistica americana. Non è un conflitto da guerra fredda perché manca lo scontro tra blocchi, dato che il contesto ante-guerra era di gran lunga più integrato materialmente e ideologicamente di quanto lo fosse fino a trent’anni fa. Anche senza metterli sullo stesso piano, i due blocchi ideologici non se la passano tanto bene: la Russia attuale può solo offrire un vergognoso nazionalismo plutocratico, e gli Stati Uniti fanno fatica a presentarsi, come una volta, quali campioni di democrazia e libertà.

Ma non è nemmeno una guerra ascrivibile all’imperialismo americano più recente (come le disastrose avventure in Iraq e Afghanistan) perché il sostegno americano all’Ucraina sta avvenendo in risposta a un’invasione reale e non a seguito di pretesti fabbricati ad arte. Ovviamente ora la creazione del nemico ideologico e l’opposizione dei due blocchi si sta pienamente dispiegando come naturale evoluzione di una situazione di conflitto, senza però che la causa scatenante sia stata creata dall’azione americana. Non possiamo, infatti, credere alla favola dell’attivismo Nato come provocazione che ha legittimato l’intervento russo: se lo facessimo dovremmo accettare che valgono sempre due pesi e due misure e che l’ipersensibilità russa è legittima anche quando è pretestuosa.

Dire che la situazione attuale è diversa da Iraq e Afghanistan, così come è diversa dai conflitti della guerra fredda, non deve far pensare che si condoni qualsiasi azione all’azione statunitense. Ma il rimanere vigili di fronte ad eventuali abusi da parte occidentale è un dovere che si può esercitare solo se l’atteggiamento critico non si pone pretestuosamente come tale.

Quindi l’attuale parata pacifista è il lontano risultato di una storia lunga e complessa. Ma il rifiuto di saper adeguare il proprio armamentario concettuale e morale ha prodotto il peggior esito: l’assolutismo moralista di due prospettive (post-marxismo e cattolicesimo) che invece avevano nella propria storia la capacità di mediare rivendicazioni di principio con l’analisi concreta della storia. Invece gli intellettuali che giocano questo ruolo prendono solo la posa delle proprie tradizioni di riferimento senza prenderne la sostanza. I risultati sono un atteggiamento critico senza presa sul reale e un’opposizione di principio che vuole essere disarmata solo per mostrarsi superiore.

Il trolley problem sarà anche un artificio filosofico, un esperimento accademico troppo facile da pensare e impossibile da realizzare. Ma ci costringe a prendere una posizione difficile, dato che sacrificare una vita non è mai facile. Astenersi dal prendere una posizione non lava la coscienza nel trolley problem e neanche nella vita reale.

di Federico Zuolo per https://www.valigiablu.it – #Disociale

Home – Identità Digitale Sono su: Mastodon.uno - Pixelfed - Feddit

In Colorado c’è un uomo che è a dir poco infastidito dal rumore degli aerei che arrivano e partono dall’aeroporto di Denver, a una cinquantina di chilometri da casa sua. Fino a che punto lo irritano, esattamente? Secondo un recente studio, nel 2015 ha mandato 3.555 dei 4.870 reclami ricevuti dall’aeroporto. E non è un caso unico. Cinque persone hanno mandato il 61 per cento dei reclami all’aeroporto di Portland, e a Washington “due persone che abitano nella stessa casa” in un anno hanno inviato 6.852 lettere di protesta all’aeroporto nazionale Ronald Reagan (a proposito del rumore, intendo. Lo studio non fa parola di quanti si sono lamentati perché è stato dedicato a Reagan).

In Colorado c’è un uomo che è a dir poco infastidito dal rumore degli aerei che arrivano e partono dall’aeroporto di Denver, a una cinquantina di chilometri da casa sua. Fino a che punto lo irritano, esattamente? Secondo un recente studio, nel 2015 ha mandato 3.555 dei 4.870 reclami ricevuti dall’aeroporto. E non è un caso unico. Cinque persone hanno mandato il 61 per cento dei reclami all’aeroporto di Portland, e a Washington “due persone che abitano nella stessa casa” in un anno hanno inviato 6.852 lettere di protesta all’aeroporto nazionale Ronald Reagan (a proposito del rumore, intendo. Lo studio non fa parola di quanti si sono lamentati perché è stato dedicato a Reagan). Corsi e ricorsi storici. Ecco per dire…

Corsi e ricorsi storici. Ecco per dire… “Se non possiamo cambiare il mondo, possiamo far sì che la nostra condotta umana possa navigare oltre l’egoismo, riservando un pezzo di felicità. Non è un’utopia inarrivabile, ma una cosa possibile”. Jose ‘Pepe’ Mujica, presidente emerito dell’Uruguay torna in Italia per promuovere il libro “Una pecora nera arriva al potere” e incanta tutti con il suo discorso da “rivoluzionario tranquillo”.

“Se non possiamo cambiare il mondo, possiamo far sì che la nostra condotta umana possa navigare oltre l’egoismo, riservando un pezzo di felicità. Non è un’utopia inarrivabile, ma una cosa possibile”. Jose ‘Pepe’ Mujica, presidente emerito dell’Uruguay torna in Italia per promuovere il libro “Una pecora nera arriva al potere” e incanta tutti con il suo discorso da “rivoluzionario tranquillo”. Uno studio dell’Università di Bath, in Inghilterra, ha dimostrato che limitare o “abbandonare” i social network per una settimana ha effetti positivi su ansia e depressione

Uno studio dell’Università di Bath, in Inghilterra, ha dimostrato che limitare o “abbandonare” i social network per una settimana ha effetti positivi su ansia e depressione Questa legge di continuità, nota come “Scala Naturae”, risaliva già ai tempi di Aristotele, secondo cui gli esseri viventi potevano essere disposti gerarchicamente secondo un ordine di perfezione crescente, dove l’inferiore si poteva spiegare per mezzo del superiore, la pianta per mezzo degli animali, gli animali per mezzo dell’uomo: ecco allora che in cima a tutto c’era Brigitte Bardot, poi a scendere l’uomo, la scimmia tra uomo e animali, il pipistrello tra gli uccelli e gli animali che camminano, il nerd tra gli animali che socializzano e il divano, le piante tra gli animali e i sassi e infine lo struzzo, che ha caratteristiche comuni agli uccelli e ai quadrupedi. Lo struzzo, per Aristotele, resterà il più grande mistero della natura dato che non capirà mai se cucinarlo come pollame o come cacciagione.

Questa legge di continuità, nota come “Scala Naturae”, risaliva già ai tempi di Aristotele, secondo cui gli esseri viventi potevano essere disposti gerarchicamente secondo un ordine di perfezione crescente, dove l’inferiore si poteva spiegare per mezzo del superiore, la pianta per mezzo degli animali, gli animali per mezzo dell’uomo: ecco allora che in cima a tutto c’era Brigitte Bardot, poi a scendere l’uomo, la scimmia tra uomo e animali, il pipistrello tra gli uccelli e gli animali che camminano, il nerd tra gli animali che socializzano e il divano, le piante tra gli animali e i sassi e infine lo struzzo, che ha caratteristiche comuni agli uccelli e ai quadrupedi. Lo struzzo, per Aristotele, resterà il più grande mistero della natura dato che non capirà mai se cucinarlo come pollame o come cacciagione.