Gli eventi che dominano i media mainstream e di conseguenza i nostri scambi di opinione non sono mai stati quelli che contano davvero.

In questo preciso momento storico, malgrado livelli elevatissimi di tecnologia, una vasta fascia della popolazione mondiale è priva dei diritti fondamentali e dell’accesso all’acqua, al cibo, a cure mediche, all’istruzione. Mai come ora, malgrado le vaste conoscenze scientifiche a disposizione, gli esseri umani incidono sull’ambiente in cui essi stessi vivono inquinandolo e depredandolo.

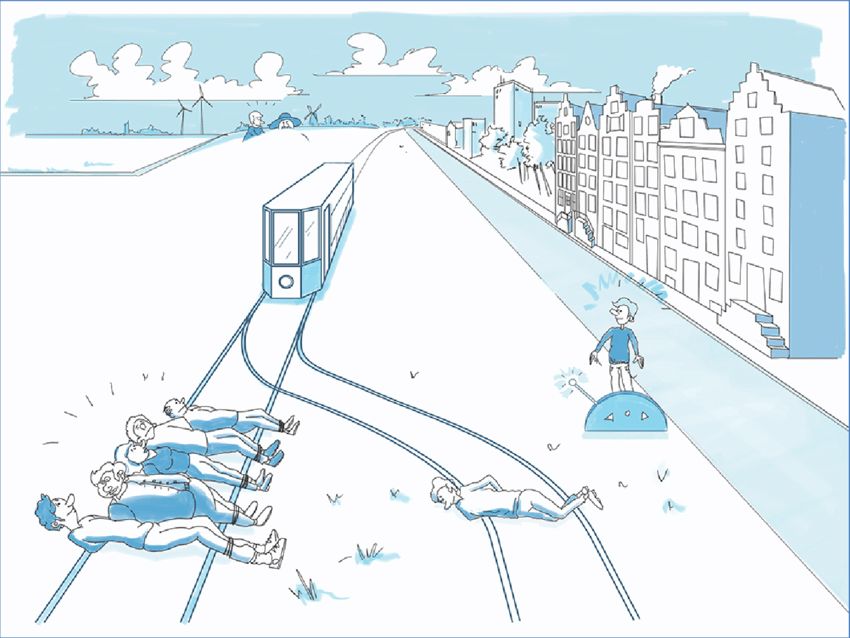

Entrambi gli evidenti fenomeni, determinanti poi numerose altre conseguenze negative, sono esclusivamente determinati dalla volontà di un esiguo numero di esseri umani che, con la violenza fisica, psicologica e verbale, impongono le proprie necessità di profitto sugli 8 miliardi di abitanti del pianeta e sul pianeta stesso.

Un numero sempre minore di persone controlla governi, mezzi di comunicazione e corporazioni finanziarie ed industriali, mentre un numero sempre maggiore di persone vede peggiorate le proprie condizioni di vita.

Da decenni due giganteschi disastri continunano a colpire gli abitanti della Terra: la crisi ambientale, sfociata in diverse tipologie di emergenze, da quella climatica a quella pandemica, e la crisi sociale, arrivata a coinvolgere paesi, settori e profili professionali che fino a questo momento avevano guardato a queste ipotesi solo nei film apocalittici.

E purtroppo anche la finzione cinematografica non è in grado di riprodurre al meglio queste catastrofi perché non abbiamo a che fare con meteoriti capaci di spazzare via molti esseri viventi in alcuni istanti. Siamo invece in presenza di fenomeni drammatici che causano una sofferenza crescente in una lunga e costante agonia.

Nessuno può ritenersi al sicuro.

Neanche coloro che stanno determinando questo stato di cose.

Anche loro devono arrendersi all’evidenza della vera essenza della nostra natura.

Come dice Peter Kalmus nel suo saggio ‘Essere il cambiamento: vivi bene e scatena una rivoluzione climatica’, “la nostra società è costruita attorno alla ricerca della ricchezza attraverso il consumo. Ma la felicità duratura non può essere trovata in questo modo.”

Peter ha 47 anni, è uno scienziato, lavora per la NASA, e da anni si occupa proprio dei dati inerenti il cambiamento climatico.

Il suo grido disperato si unisce a quello di moltissimi altri scienziati nel mondo che hanno perso ogni speranza in una buona condotta dei governi che sia capace di fermare il riscaldamento della Terra, ormai ad un livello emergenziale impossibile da ignorare.

E proprio questa osservazione genera la madre di tutte le domande che possiamo porci al riguardo: perché, di fronte a questa letale crisi, sociale ed ambientale, e di fronte alle quotidiane evidenze della stessa, non siamo tutti concentrati su di essa, cercando di risolverle e di salvarci?

È vero, è una domanda ardua, e rispondervi non è affatto semplice, ma dobbiamo soffermarci sulle questioni più difficili per ottenere soluzioni efficaci. Come insegna un grande pensatore del nostro tempo, Jeremy Lent, non abbiamo quasi mai le risposte giuste perchè abbiamo smesso di farci le giuste domande.

Una possibile spiegazione è la ferma volontà di pochissimi individui di preservare il proprio stato economico, e di conseguenza il proprio potere all’interno della società, continuando a perseguire i propri interessi ed evitando di farsi distrarre da una situazione potenzialmente pericolosa per il loro egoismo.

Un simile atteggiamento viene assunto persino da quei tanti che non hanno economie o poteri da preservare, ma vogliono mantenere lo status quo per non perdere il flusso automatico ed incontrollato delle loro esistenze, di cui invece sarebbero costretti a riprendere il dominio nel caso in cui acquisissero effettiva coscienza di quanto sta accadendo attorno a loro.

Sia gli uni che gli altri sono determinati a lasciare inalterato lo stato delle cose per non vedere le proprie illusioni distrutte.

Ecco dunque che la domanda posta sopra è una di quelle domande giuste, contenendo essa stessa la risposta e la soluzione del problema.

Non riusciamo a mettere fine a questa crisi, sociale ed ambientale, perché la coscienza di avvertirla in pochi blocca anche quei pochi e impedisce loro di agire in concreto per risolverla.

D’altronde “il conformismo – ci dice Noam Chomsky – è la strada più facile, quella che porta al privilegio e al prestigio; la dissidenza ha un costo personale.”

Di fronte a questo crimine planetario la maggioranza, composta da pochissimi autori e moltissimi complici, sembra quindi avere la meglio su un numero comunque importante di esseri umani, completamente innocenti ma coscienti della gravità del reato, che si lasciano sopraffare da quella credenza limitante secondo la quale le cose sono così e non possono essere cambiate.

Le cose sono così, invece, proprio perché sono cambiate.

L’essere umano parte dell’ecosistema ha cambiato quel sistema ergendosi a sapiens e facendosene prima illeggittimanente padrone e poi illlogicamente sfruttatore.

Quel cambio di sistema è la prova del fatto che il sistema può essere cambiato.

L’essenza stessa del capitalismo è motivo ispiratore del suo necessario abbattimento: un sistema che nega la priorità del mondo naturale per privilegiare il denaro, artificiale, può e deve essere ribaltato.

Come ci insegna Pepe Mujica, “c’è sempre stata un’opinione tradizionalista e conservatrice che ha paura del cambiamento”, ma essa non deve spaventarci, tutt’altro.

Uno dei pochi vantaggi del consumismo che può tornare utile è infatti la facilità con cui possiamo riconoscere chi ne è affetto, e chi se ne vuole o se ne sta allontanando.

Il consumismo infatti, travolge e stravolge non solo l’esteriorità degli individui, ma anche, e ancor più, le loro caratteristiche personali, il loro essere.

L’uomo moderno ha aggiunto ai propri pesi da portare un nuovo lutto, oltre a quello legato alla perdita delle persone care: il dolore per la perdita della propria capacità di consumare, derivante dall’esaurimento della capacità di produrre.

È un tormento inaccettabile di questi tempi e gli esseri umani sono disposti a tutto per evitarlo. Gli impauriti conservatori di questo sistema malato non hanno la facoltà di curarlo: loro per primi non vedono la ferita infetta che è lì davanti ai loro occhi, non ne sentono il fetore, non provano dolore alcuno perché negano il dolore, risorsa primaria e indispensabile di ogni cambiamento.

Senza il dolore per quanto sta accadendo non può esservi consapevolezza, e senza consapevolezza non può esservi rimedio.

Il rimedio, già… Quale può essere il rimedio?

Anche a questa domanda non dobbiamo rispondere in maniera netta ed indiscutibile.

Dobbiamo invece parlarne, dobbiamo confrontarci su di esso, perchè in troppi sembrano avere facili soluzioni a portata di mano, ma far conciliare Giustizia Climatica e Giustizia Sociale è molto complicato. Non tecnologicamente, ma moralmente complicato, così come dimostrato dagli alti costi dell’energia rinnovabile e dallo sfruttamento delle comunità che vivono a ridosso delle miniere di terre rare.

La buona notizia è che risulta concretamente possibile, e persino più semplice, rispettare al tempo stesso le esigenze sociali e quelle ambientali riducendo l’impatto delle attività umane sul Pianeta.

Non è un’operazione di avanzamento tecnologico quella di cui abbiamo bisogno, ma di indietreggiamento consumistico.

Abbiamo bisogno di aver meno bisogni.

In particolar modo quelli indotti, non necessari, superflui, utili solo all’incremento dei profitti di pochi e dannosi per il resto dell’umanità.

Per tale motivo non possiamo più utilizzare i medesimi meccanismi, mentali e relazionali, che ci hanno condotto qui. Non possiamo sostituire un sistema che non funziona con un altro sistema, ma solo con un ecosistema.

Abbiamo bisogno di una rivoluzione che rimetta al centro la natura e che riposizioni nuovamente l’essere umano all’interno e non al di sopra di essa.

Ma perché sia efficace non possiamo lasciare che tale rivoluzione venga condizionata dalla fretta dettata dagli eventi.

Agire subito è infatti una necessità, non una modalità.

Agire subito non deve significare agire in qualche modo, in un modo qualsiasi, purché sia subito.

La rivoluzione è un cammino che parte con un solo passo.

Ed avanza un passo alla volta.

La rivoluzione è nei passi, non solo nella meta che raggiungerà.

Ad ogni singolo passo dobbiamo riconoscere il merito di portarci là dove vogliamo arrivare.

Ai seguenti passi, dunque dobbiamo dare valore, ed essere un giorno grati di averli potuti compiere.

Decolonizzazione di noi stessi

Compiere gesti personali non è sufficiente, certo, ma è indispensabile per acquisire consapevolezza della facilità di cambiamento e risolutezza per la volontà di non vedere sprecati i propri sacrifici. Dobbiamo dunque privare prima di tutto noi stessi di quelle imposizioni del colonialismo capitalista che condizionano le nostre scelte, e farlo per ciò che possiamo, migliorando di giorno in giorno e senza colpevolizzarci per ciò che non riusciamo a fare.

Ascolto delle comunità locali

In prima linea nelle emergenze ci sono sempre le comunità di frontiera, siano esse frontiere geografiche o sociali, le quali subiscono per prime ogni variazione ed ogni imposizione. Esse sono, inoltre, luoghi capaci di farci riscoprire il valore delle culture indigene.

Connessione con la comunità scientifica

Gli scienziati percepiscono, perché le studiano, tutte le variazioni del nostro ecosistema che mettono lo stesso in pericolo. La scienza è importante non solo nella ricerca di soluzioni, ma ancor più, ed ancor prima, nel suonare l’allarme ed evitare di finire nel problema.

Supporto alle lotte che apparentemente non ci appartengono

La compassione è una indispensabile compagna di viaggio per coloro che vogliono arrivare sia lontano che insieme. Comprendere le difficoltà degli altri ed aiutarli nelle sfide che non stiamo vivendo sulla nostra pelle, è amore sociale.

Comunione di lotte che apparentemente diverse tra loro

Le proteste che presentano istanze diverse da quelle di cui noi siamo portatori possono essere fatte nostre e condivise. Ottenere tutto per tutti è più facile che ottenere qualcosa per qualcuno.

Radicalizzazione delle lotte per non cedere ai compromessi

Troppo spesso le rivendicazioni dei movimenti, lucide e puntuali agli albori, si sono ammorbidite a causa del lungo tempo trascorso senza risultati o per una interlocuzione con le istituzioni che si è andata via via trasformando in un inefficace compromesso. Mantenere ferme le posizioni e profonde le richieste è invece il modo in cui esse possono trovare graduale attuazione pratica ed incoraggiare altre persone a prendervi parte.

Istituzionalizzazione delle lotte perché si traducano in leggi

Le richieste di cambiamento, sin dalla loro nascita o anche in un organico percorso di crescita costruttiva, devono trovare espressione in termini di leggi e devono condizionare in modo propositivo la vita stessa delle istituzioni.

Internazionalizzazione delle lotte e dei movimenti

Sono le istanze a doversi fare larghe in modo da contenere le necessità di tutte le popolazioni sparse nel mondo, e la natura internazionale di un movimento non può che agevolare tale processo, così come la sua abilità nel fare rete.

Disponibilità al sacrificio

L’avvio di un percorso di crescita, sia esso individuale o collettivo, implica l’abbandono delle zone di comfort, le sconfitte, le critiche, la resistenza alle reazioni avverse e l’accettazione del dolore, fisico e mentale, che accompagnerà l’intero percorso.

Semplicità di linguaggio

Parlare di ingiustizie e dei metodi per ripararle è quanto di più difficile in quanto l’ascolto sarà sempre condizionato dalla propensione alla distrazione o alla rinuncia. Utilizzare parole e concetti semplici è non solo inclusivo, ma anche efficace.

Gli organi d’informazione possono determinare il successo di una campagna o di una lotta, ma è indispensabile che vengano coinvolti nella interlocuzione di lotta.

Parlare ai governi attraverso di loro non funzionerà perchè il flusso con cui si muovono è opposto, sarebbe come nuotare contro corrente.

Imposizione ai governi

Costrette da movimenti numerosi e determinati, le istituzioni possono cedere alle istanze provenienti dalla popolazione per attuare quei cambiamenti che vengono richiesti e tradurli così in leggi.

Creazione di meccanismi di controllo e monitoraggio

Il raggiungimento degli obiettivi di una campagna o di una lotta non sono mai garanzia nè del mantenimento di quanto ottenuto, né tantomeno della prevenzione da futuri peggioramenti della situazione. È quindi indispensabile che le medesime forze impegnate nel conseguimento dei risultati, si adoperino per la stabilità futura degli stessi e per impedire il ritorno alla condizione precedente.

Buon cammino!

Felice rivoluzione!

Fonte: https://www.pressenza.com #Disociale

Home – Identità Digitale

Sono su: Mastodon.uno - Pixelfed - Feddit

Dico sul serio: abbandoniamo ogni speranza, smettiamo di raccogliere soldi per giuste cause, decichiamoci a noi stessi. Tanto è troppo tardi per tutto.

Dico sul serio: abbandoniamo ogni speranza, smettiamo di raccogliere soldi per giuste cause, decichiamoci a noi stessi. Tanto è troppo tardi per tutto. A scorrere interviste, analisi, commenti sul turno amministrativo di domenica colpisce un dato, anzi due. Per un verso l’accanimento sulle pregiudiziali nelle alleanze future: «Con quelli mai. Letta scegli: o noi (leggi, Calenda, Renzi, centristi di varia foggia) o loro (leggasi Conte e M5s)». Questa rigidità ha trovato la spiega in risultati interpretati quale conferma della linea seguita, in altre parole «le urne ci hanno dato ragione», e ciò pure quando i numeri, a leggerli bene, dicevano altro.

A scorrere interviste, analisi, commenti sul turno amministrativo di domenica colpisce un dato, anzi due. Per un verso l’accanimento sulle pregiudiziali nelle alleanze future: «Con quelli mai. Letta scegli: o noi (leggi, Calenda, Renzi, centristi di varia foggia) o loro (leggasi Conte e M5s)». Questa rigidità ha trovato la spiega in risultati interpretati quale conferma della linea seguita, in altre parole «le urne ci hanno dato ragione», e ciò pure quando i numeri, a leggerli bene, dicevano altro.

Corsi e ricorsi storici. Ecco per dire…

Corsi e ricorsi storici. Ecco per dire…