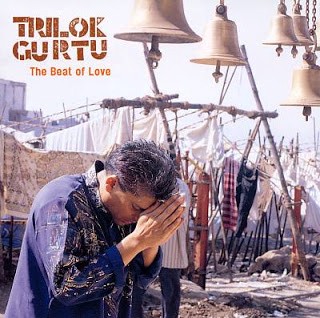

Trilok Gurtu – The Beat Of Love (2001)

Trilok Gurtu è un sessantunenne (nel 2001) percussionista di Bombay (India) molto richiesto come session man dagli esponenti del jazz e della fusion dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti. Notevole quindi è la sua partecipazione ai dischi e ai concerti di grandi della musica degli ultimi quarant’anni, da Don Cherry a Charlie Mariano, da Lee Konitz ad Archie Sheep, da John McLaughlin a Ralph Towner, da Jan Garbarek a Nana Vasconcelos.

Anche nei suoi dischi da solista, di solito alla testa di piccoli gruppi, Trilok Gurtu ha optato un mirabolante impasto sonoro dalle culture di svariati continenti. Basterebbe ascoltare la sua antologia “The Trilok Gurtu Collection (1997)” per constatare, attraverso una serie di brani incisi a suo nome tra il 1987 e il 1996, la vastità di spunti e l’efficacia del suo percussionismo.

In questo disco però il leader torna alle radici, ossia guarda soprattutto all’India in cui è nato e cresciuto: lo fa però non per fare solo musica etnica, bensì per far interagire quell’antica cultura con molte altre che gli sembrano vicine o comunque similari nella forma e nello spirito.

Trilok infatti si affida alla produzione di Wally Badarou, musicista del Benin, che gli suona pure le tastiere e gli affianca la conterranea Angelique Kidjo e Salif Keita del Mali, entrambi vocalist rispettivamente in Jhulelal e Have we lost our dream?. Questo spiega il generale livello afroindiano dell’intero disco, che in alcuni momenti (Passing by ad esempio) propende verso il tipico suono del leader alle tabla, mentre in altri brani la coesistenza di stili differenti è pressoché totale (con accenti funky in Ingoma).

E’ insomma un disco di world music, che passa in rassegna anche le doti strumentistiche di Gurtu su diversi fronti: oltre alle tabla indiane, lo si ascolta alla batteria, alla voce, alle percussioni, all’elettronica.

Home – Identità Digitale Sono su: Mastodon.uno - Pixelfed - Feddit