Crosby, Still, Nash & Young — 4 Way Street (1971)

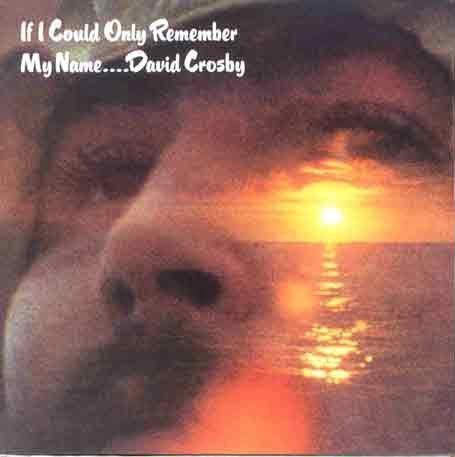

Non è mai stato un disco vero e proprio, ma una sorta di esame collettivo: una seduta di psicanalisi di gruppo alla quale ogni ascoltatore (milioni e milioni) ha dato il suo contributo di “sangue, sudore e lacrime” percorrendo migliaia di volte i solchi del suo vinile, come se lungo il tragitto, spigolando tra “Triad” e “Ohio”, Cowgirl in the sand” e “On the way home”, avesse perso le chiavi di casa.

All’interno di 4 Way Street si poteva sfogliare il libro delle speranze. Ma letto nel maggio del ’71 (il disco uscì il 12 del mese, a un anno esatto da Dèja vu), quel libro sembrava già il libro delle illusioni: dalla persuasione allo sconforto la “Caravan of dreams” di Woodstock impiegò poco più di un anno e mezzo. Gli stessi argomenti, a obbiettivo mancato, suonavano decisamente più agghiaccianti. Ma probabilmente ancora più veri.

Proprio per il fatto che non poteva più cambiare niente (e forse per il fatto che niente, e mai, sarebbe potuto cambiare) parole e suoni di 4 Way Street divennero il simbolo del sogno di libertà che svanì in dissolvenza, come una canzone qualsiasi. O come una canzone precisa, dal titolo altrettanto preciso (Find the cost of freedom). La cruenta convention democratica di Ohio, la rabbiosa denuncia anti-razziale di Southern man, la non meno forte posizione di Cowgirl in the sand, le persistenti voglie acide della vecchia proposta di elevarsi a camminare “a otto miglia da terra” del Crosby “farmacologicamente mistico” erano già diventate messaggio ai posteri. I quattro cavalieri non cercavano in realtà alcuna apocalisse, ma in un certo senso, stracciando ogni vecchio criterio di perfezione concertistica, unendo errore agli assoli e irripetibili magie vocali, si costruirono la loro privata apocalisse.

4 Way Street aveva dunque la forza delle cose andate e la grinta disperata delle situazioni terminali. Conteneva i gesti di un popolo scatenato contro le picolezze del sistema: gesti consunti dalla sofferenza di non aver cavato un solo ragno dal buco attraverso i canali della rivolta. Ma i quattro cavalieri sembravano ancora talmente fieri di non aver ceduto, benchè sconfitti dalla storia, che 4 Way Street appare ancora adesso di una straripante vitalità ideologica e di una ammaliante bellezza musicale.

Home – Identità Digitale Sono su: Mastodon.uno - Pixelfed - Feddit

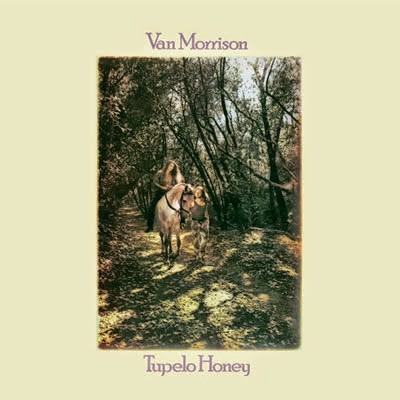

Il titolo non tragga in inganno: non si tratta di un omaggio ad Elvis, nativo di Tupelo, Mississippi. Tupelo Honey è una ricercata qualità di miele, a cui Van paragona la sua dolce Janet.

Il titolo non tragga in inganno: non si tratta di un omaggio ad Elvis, nativo di Tupelo, Mississippi. Tupelo Honey è una ricercata qualità di miele, a cui Van paragona la sua dolce Janet.